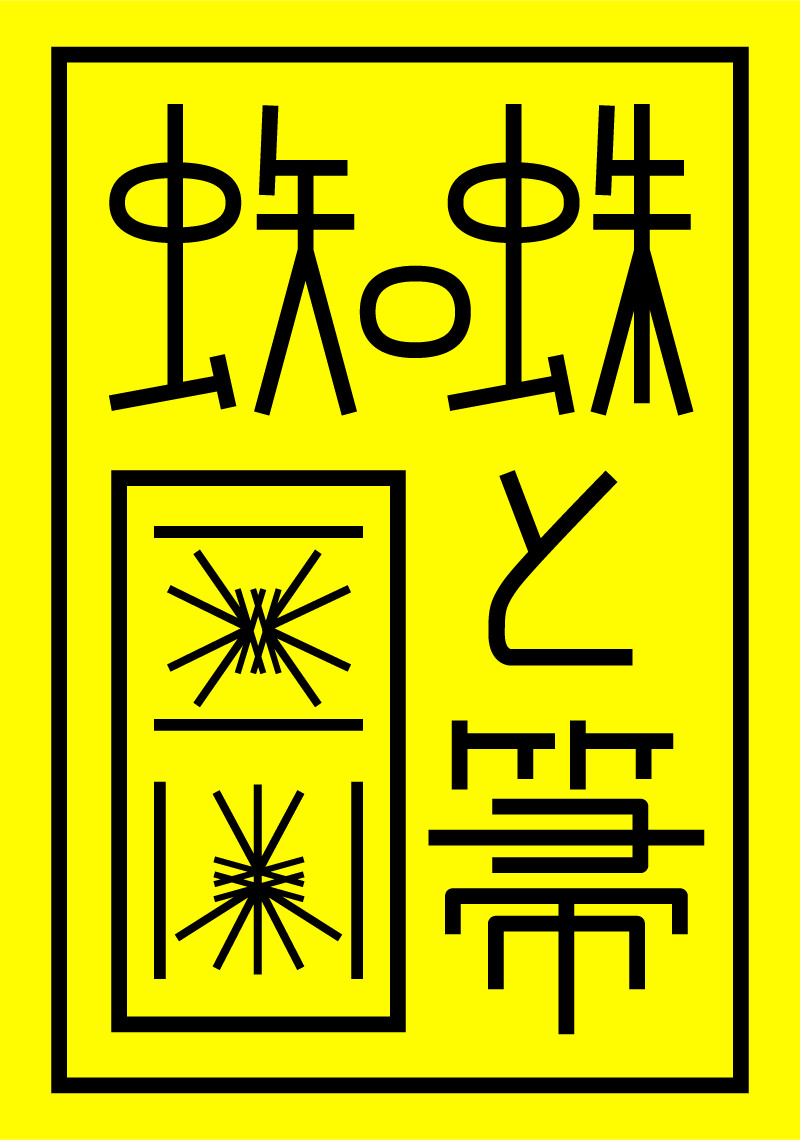

蜘蛛と箒批評ゼミ|批評コンクール:優秀賞 山田星太郎(石川選)

土田ヒロミ《俗神》について

山田星太郎

今回は写真家、土田ヒロミ(1934-)の処女作《俗神》(1976)について考えてみたいと思った。私自身、大雑把ではあるが日本写真史の名作と言われる写真集は、あらかた目を通していたので、この写真集も見た記憶があるが、当時は全然刺さっていなかった。

改めて、この土田の仕事に注目した経緯は、私自身が福島の問題をリサーチしていた時に、彼が2018年に出版した、定点観測で福島の現状を記録した写真集《ふくしま》が素晴らしく、改めて彼の作品群を見直そうと思い、真っ先に出会ったのがこの写真集だった。

この写真集は日本各地の祭りや、その道中のスナップやポートレートで構成されている。その中でも、この写真集の冒頭10枚程のシークエンスで食らった「なんとも言えない感情」について、まずは考えてみたいと思う。

その写真群なのだが、一見すると、ただの山の小道のような所でおじさん、おばさん4〜5人が酒盛りをしている、なんて事はない写真である。だが、そこから酔いが回ってきたのか、次第にみんなでハシャぎ始め、地べたに横たわり肉体的な接触もありながら、幼少期にタイムスリップしているような、そして最終的には乱交になりそうな、そんな雰囲気すら感じ、見てはいけないものを見てしまった感覚に陥った。

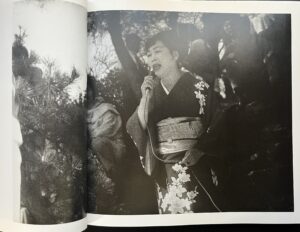

そして、女性の演歌歌手が歌っているシーンが急に挟み込まれ、写真集の表紙の一枚につながってくる。この一枚は男が女性に抱きついていて、そこには男らしさのかけらもなく、その弱々しい男を包み込んでいる女性は、どこか嬉しそうに、まるで赤ちゃんを抱きしめる母のような仕草で男を受け止め、笑顔でカメラに目線を送っている。ここでもまた、子供に戻ってしまったおじさんが、恥ずかしげもなく感情をさらけ出しているように見える。

インサートの7枚により、この「俗神」の世界を提示し、

演歌歌手の1枚によって、タイトルミュージックが流れ、

表紙の1枚によって、タイトルバックの役割が果たされている構成になっている。

そして以降は100枚程をかけて、日本各地の祭りや、その道中で撮影された本編へと繋がっていく。

土田本人はドキュメンタリストであると自称するとおり、本編ではとても丁寧に日本全国各地の祭りや、その道中 で出会ったであろう人々が丁寧に切り撮られている。

神輿を担いている人々や富士山に登っている富士講の人々、

見世物小屋の旅芸人やおしゃれをした農家のおっちゃん、

観光地でセルフィーを撮っているカップルや、混浴風呂で入り乱れているおじさん、おばさんなど、祭りだけではない多様なイメージが並び、見ていて全く飽きが来ない。

土田自身がこの撮影を通して「私たち日本人は何者だったのか?」を理解していくプロセスが、この写真群から 滲み出ている。

最初のシークエンスの話に戻そう。

その4〜5人のおじさん、おばさんの写真は、愛知の黒沢田楽の取材時に撮影したと語られている。そのメインの黒沢田楽の儀式に土田の興味は向かわず、田楽が行われている敷地内で酒盛りをしていた「おじさん、おばさん」達に興味が向かったのである。そして「おじさん、おばさん」達を撮影した時に、何かを感じたとも語っている。

私達は欲望にまみれながらも、その欲を隠して辻褄を合わせて生きている。

だけど「本来の日本人たち」は今ほど欲望を抑え込むなど考えず、特に着飾ることもなく、季節に寄り添いながら、感情に正直に生きていたのではないか?

その大切な事を高度経済成長を成し遂げた70年代の日本人は忘れているのではないか?

その事を土田は「おじさん、おばさん」達の撮影で、ビンビンに感じとったに違いない。

私が初見で感じた「何か見てはいけないもの」とは、普段、私達が蓋をして目を背けていた「本能」のようなものかもしれない。

そして土田は、この本能に忠実に生きている日本人達に、羨望を込め「俗神」と名付けたのである。

本編の100枚では、基本的に非日常的な祭りやイベントが切り取られている。

祭りは参加者全員が発信と受信を同時に行なっている儀式だ。

その中で音楽や踊りの役割を編成し、それを見るオーディエンスにも積極的な参加を求め、全員参加で酒を煽りアドレナリンを出す。その祭りに人達は並々ならぬ情熱を傾けている。

その「非日常」を見ていると、人として生きるための辻褄を合わせる行為として、私達は祭りを行なってきたのか?と思ってくる。

人は欲望を抑圧し振る舞っているが、その日だけは無礼講で解放する行為としての「祭り」があり、

それは国家公認の「緩衝材」のような役割と、もう一つはコミュニティーを強固にさせる役割として存在しているように思う。そしてその無礼講としての祭りに「お酒」はつきものである。

冷静に考えると、神聖な行事に酒を飲むのは不謹慎と思ってしまうが、米が全ての基準、通貨のように扱われていた日本にあっては、この米でできた「酒」が大事なコンテクストであったと想像する。

神とつながる事=酔っ払う事

が成立している世界観に我々日本文化は存在している。そんなふうに考えると、少し滑稽だが愛おしく感じてしまう。

その事は、私達の日常に置き換えてみても言える事で、酔っ払って本音が出て、気まずくなったりもするが、なぜか喧嘩したあとは気持ちがすっきりして、気がついたら、仲直りしていた。

そんな経験がある人は多いのではないだろうか。

また、ついコロナ前までは、終電後のホームで酩酊しているサラリーマンや大学生は、全然珍しい存在ではなかっただろう。我が国は「お酒に対してだけ」は、割と寛大なのである。

また、この写真集は出版当時の70年代もアナクロニズムと言われながら、懐かしがられている状態であったという事を理解して欲しい。

この写真集が作られてから50年が経ち、高度情報化社会になっても、私達は70年代当時の人たちと変わらずに、この写真集の登場人物たちを見ているように思うのである。

私は彼らに羨望を感じているのである。

私達は何かを忘れてきてはいないか?

何かを忘れることを、忘れてはいないか?

そんなことを、この作品を見て感じるのである。

土田は最初に出てきた「おじさん、おばさん」達から感じた本能的な感情に「俗神」と名付けた。

そこから土田は、自分の興味関心に忠実に《砂を数える》《ひろしま》《ベルリン》《ふくしま》etc..と根気の必要な作品群を次々に生み出し、83歳になる現在も精力的に作品を作り続けている。

まさに、土田本人が本能に忠実な「俗神そのもの」なのである。

写真が「真実を写す」などと、もはや誰も思っていない、コンテンポラリーアートに回収された写真メディアにおいても、確実な視点を持ってすれば、現実をシンプルに記録、撮影する事にも意義は見出せる。

そして、お前の中の「俗神」は何を求めている?

そう、土田の写真から問われた気がしたのである。