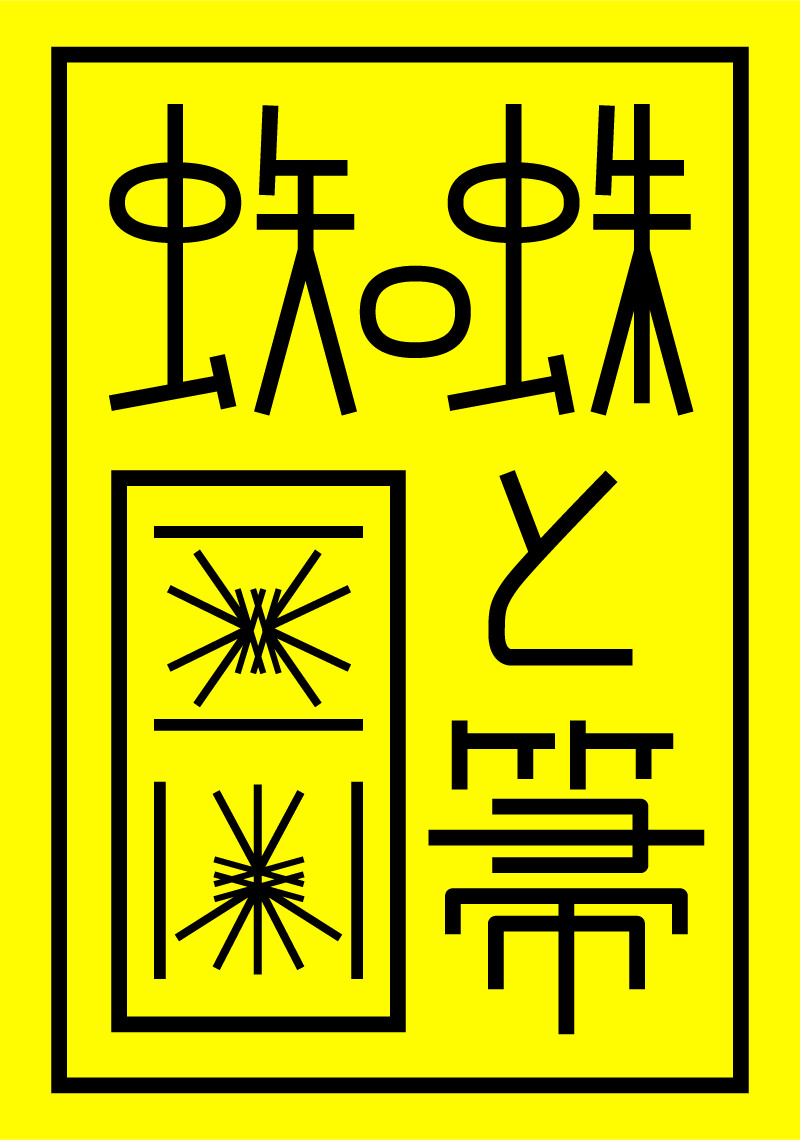

再帰的抽象絵画とマスキングテープ——大槻英世 個展「weather reports」

撮影:柳場大

テキスト:石川卓磨

大槻英世の作品は抽象絵画に位置づけられる、と同時に具体的なモチーフがあるものとして知られている。そのモチーフとは、マスキングテープを中心とした紙やビニール製のテープで、質感、形態、色彩が高い精度で再現されている。一見すると、作品は抽象絵画に見えるが、ある瞬間にモチーフの具体的な物質性の際立ちに驚かされる。

この抽象と具象の両義性は、モンドリアンが木や静物などの具体的なモチーフを線の構造に還元し抽象化した作品や、マティスやクレーのようなタイトルなしでは何を描いたのか了解できないほどに抽象化された作品とは別種の状態である。ここではモチーフの抽象化がなされているのではなく、絵具をテープに擬態——作者の言葉を借りれば「翻訳」——させながら、抽象絵画を作り出しているのである。ここでは絵画の表象の位相が二重化している。一つはテープを翻訳する絵具というメディウム、もう一つはそれによって作られた非再現的な抽象のイメージだ。

また、キャンバスの上に「貼られたテープ」としての絵具の存在感は、コラージュ作品に接近しているが、絵具を使って再現されたテープであり、作った絵具の塊をキャンバスに貼り付けることもされておらず、全て画面上に直接描かれているために、原理上コラージュと呼ぶことはできない。

モチーフと高い再現性を有しながら、同時に抽象絵画として成立する条件は、ジェフ・クーンズ(ビニール製の風船や浮き輪をアルミやブロンズで高解像度に再現する)、ロバート・ゴーバー(シンクや新聞などのレディ・メイドを手作りで再現する)、 ペーター・フィッシュリとダヴィッド・ヴァイス(汚れて無造作に置かれた日常的な事物たちを、ポリウレタン製のオブジェに変換する)などの作家たちの手法との関係性を持っている。彼らの作品は、特別な価値を持たない日常的な事物の自明性を失わせ、転用することで文脈を変換し、またゲシュタルト崩壊による抽象化などの構造を有している。このようなシミュラークルからの展開を行う作家たちの系譜から抽象絵画に展開している大槻の作品を、私は再帰的抽象絵画と呼びたい。

従って彼の作品を分析するためには、通常の抽象絵画を語ることとは異なる手続きをしなければならない。では、表象としてのマスキングテープ、この素材が持つ社会的な意味とは何か。マスキングテープは、塗装などの作業過程での養生や仮止めなどに使用されるが、絵画制作でも頻繁に同じように扱われるものである。そのため芸術的社会と非芸術的社会の領域を横断する素材と考えることができる。

マスキングテープは、完成するときには剥がされ処分され、作業が完成した時に、マスキングテープが残されることは作業のミスとして認識される。また、ガムテープや両面テープのような粘着テープよりも、一時的な接着を前提としているため、マスキングテープは物質的な脆弱性を運命づけられている。

マスキングテープの主題化は、完成と未完成、成功と失敗を止揚することにつながっている。彼の作品を完成と見なすことと、制作過程や完成を放棄した状態の再現と見なすことのどちらが正しいかを判断することは、本質的には不可能だ。この完成と未完成の二項対立はセザンヌを代表とするモダンな問いであるが、大槻は、未完成の状態の再現とマスキングテープの模造という迂遠的な手続きをとることで新たな考察を生んでいる。

マスキングテープとは、身体のブレや偶然性を補正し、機械的な仕上がりを作り出すための養生資材だ。また大槻の作品も、作者の身体的特徴となるストロークの癖などを抑制し、マスキングという物質の性質をトレースして作られる。この身体的固有性を疎外する性格は、労働作業に接近している。彼の技法は、筆を使って図像を描くことよりも、ワイパーやスキージなどを使った技術に基づいていることに特徴づけられるが、彼の仕事であるガラス清掃作業から影響を確認できるだろう。

清掃作業とは、汚れや痕跡(付着した物質の存在とその時間性)を除去することである。汚れを残すことは、マスキングテープを残すことと同様に作業の未完了を意味する。さらに、清掃員自体も施設の利用者から透明である状態が望まれている存在だ。そして、清掃の条件は、均質で機械的な精度でガラスの表面を清掃することである。清掃に求められる機械性とマスキングテープによって作られる機械性は同質の社会的感性を示している。この物質と人間の疎外によって成立する社会的関係性は、資本主義社会の労働的身体性と身振りの条件である。

この除去される物の存在と労働者の身体の透明性や没個性のアナロジカルな性格は、彼の絵画的感性の根本に影響を与えているといえないだろうか。

絵画作品は、痕跡を残すことで創造性が作られる。戦後抽象表現主義絵画で目立ったような、作者の固有性を担保する筆致の英雄性と神秘化は、機械的な労働や清掃作業と真逆の意味を持っている。しかし、芸術における筆致の英雄化・神秘化は、ミニマリズムやポップアートが批判したように、純粋芸術と市場が作り出した特権的な階級構造に結びついている。

大槻の作品は筆致に匿名性を際立たせ、芸術を日常のレベルに引き落とす非芸術の態度に関わっている。ただそれを反芸術であるというのは正確ではない。制作行為と労働作業の狭間、あるいは重なりに作品制作を位置づけているという認識が正しい。完成とともに除去されるマスキングテープを、作品の中心に位置づけ、可視化し、仮設的ではない存在に置き換えることで、他の芸術的素材と対等な価値を与えている。そして、この物質の抵抗と平等性に民主主義的な意思を読むことは可能である。

さらに、作品のなかのマスキングテープは、完全に画面に接着しておらず、浮き上がっていることや、はみ出ていることが多くある。この意図的な操作は注目に値する。この特徴は、絵画作品における二次元性と三次元性の区分に抵抗しているだけではなく、鑑賞と保存の両面において、その部分に最大限の注意と配慮が持たれるようになるからだ。物質的な扱いとして省みられることのないマスキングテープが、その物質的な脆弱性によって、最も丁寧に扱うべきものへと変換される。

エドヴァルド・ムンクは、作品を野外に放置するなどして、物質的なダメージを与えることで、逆説的に物質として強くするという飛躍した考えを持っていた。大槻はこのムンクの考えに共鳴したことを私に説明してくれた。彼が作る絵具の浮き上がりやはみ出しは、まさにその物質的な脆弱性によって存在の強度を獲得している。

さらにいえば、この浮き上がりには作家の神経が内在していると思う。これはもちろん字義通りの意味ではない。「神経の入った仕事だ」というのは職人の仕事に使われる比喩だが、この浮き上がりとはみ出しの部分には、特に作家の神経=集中力を感じることができる。このようにして大槻は、機械的な作業のなかに「神経」を内在させ、ある種の身体性を回復させているといえるのではないだろうか。

ここまでマスキングテープを作品のモチーフとして扱うことの意味を説明してきた。しかしまだ、大槻がそれを前提にしながらも、抽象絵画として作品を成立させる理由を説明できていない。ゆえにもう一度最初の前提に戻って考える必要がある。

それは私たちは物質そのものとしてのマスキングテープを画面上では見てはいない、という事実だ。彼はマスキングテープ自体に新しい使用法を与えているわけではなく、むしろ正当な利用法で使用している。彼はマスキングテープをステンシルの材料として用いて、マスキングを模造した絵具を作り出している。つまり、作業に利用したマスキングテープは、実際には作業が完了すると画面の上から剥がして除去しているのである。

ここで彼はマスキングテープが剥がれた跡も描いていることに注目したい。そこにはマスキングがかつて貼られていたことを痕跡によって示している。しかし、マスキングテープが模造されてあるその場所にも、マスキングテープが剥がされた跡が示されているその場所にも等しくマスキングテープはない。どちらも「かつて画面の上にあった」という情報を認識しているにすぎない。ゆえに、画面上のマスキングテープの「ある/ない」、「ある/あった」は、本質的な区分がなく等価なものになっている。さらに、オリジナルとしてのマスキングテープと、キャンバスの上に現れているマスキングテープが同じものであるという保証も全くない。マスキングテープの影響を絵具の表情に見ているに過ぎないという認識が、絵具の即物性を際立たせている。作品は抽象絵画としての美しさを利用しながら、私たちが見ているものがなんであるのかという判断や認識に再び揺さぶりをかけてくる。

このことは、彼の作品における具象的側面の思考を打ち消すものではなく、絵画の具象性と抽象性が安定することなく衝突する場となっている。そして、この衝突こそが大槻にとっての再帰的抽象絵画を成立させる条件といえるだろう。

撮影:筆者撮影

大槻英世個展「weather reports」

switch point

2019年4月11日-4月27日