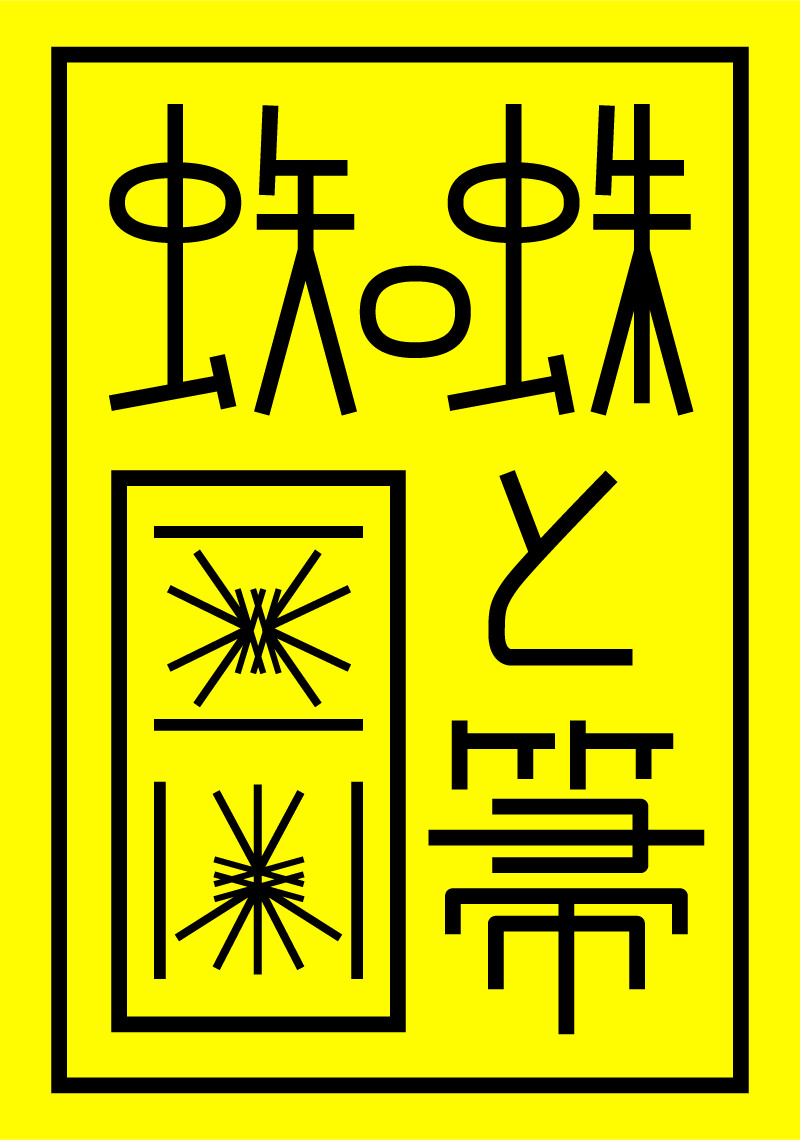

批評ゼミ通信講座|選抜評論:イメージの種子/KOSUKE MORIKAWA

イメージの種子

KOSUKE MORIKAWA

KOSUKE MORIKAWA

アゾフ海の港町ヘニチェスクで、丸腰のとあるウクライナの高齢女性が重装備のロシア軍兵士に話しかける。

「ポケットにひまわりの種を詰めておきなさい、そうすれば、あなたが死んで埋められた所にひまわりの花が咲くかもしれないし、土の中で腐った体が成長する植物の栄養になって役に立つかもしれないから」

この見るものに強烈な印象を残す出来事はネットニュースとなり、また動画とともにSNSを通して世界中に拡散され、ウクライナ戦争の現実を照射した。

スマートフォンは戦争のイメージを日夜SNSやネットニュースを介して「わたしたち」に届ける。こうした戦争写真、戦争のイメージはプロパガンダにすぎないのだろうか。

ヴァージニア・ウルフは『三ギニー』でスペイン市民戦争の戦場を写した写真を取り上げた。遺体の写真だ。これらの写真は「事実をそのまま提示し、視覚にアピール」する。視覚は脳神経につながっていて、現在のあらゆる感情を瞬時にメッセージを伝える。その結果、写真を見た「あなた」と「わたし」の間に「ある種の融合」が起きる。わたしたちは戦争写真を見て「おぞましく厭わしい」と感じ、「戦争とは唾棄すべき野蛮」であることを認識する。ウルフは戦争写真に「事実をそのまま提示」し、見るもの感情を揺り動かし「わたしたち」へと統合するの可能性を見出した。

ソンタグは『他者の苦痛へのまなざし』で、ウルフのこの姿勢を批判した。「それらの写真がスペイン共和国の擁護に向かって、よりいっそうの戦意を掻き立てるのも事実ではないだろうか」。すべての写真にはキャプションによる「説明、あるいは偽装工作」が求められる。クロアチア戦争では、村の爆撃で殺された子供たちの同じ写真が、セルビア側、クロアチア側の双方でプロパガンダとして利用された。ソンタグは戦争写真のプロパガンダとして力を警戒した。

そして、バトラーは『アセンブリ』でソンタグのこの姿勢を批判した。ソンタグは戦争写真が「わたしたちを圧倒すると同時に麻痺させ」ると考えたが、「わたしたちが圧倒されると同時に麻痺させられないことはありうるのではないか」と。バトラーによれば、むしろイメージに圧倒されつつも麻痺を拒否すること、「それこそがわたしたちの感受性に対する倫理的義務の働き」であるという。メディアイメージは、「心を動かされ、行動する」ことを促し、かつ遠く離れたもの同士の倫理的結びつきや横断的な時間性を生み出す。上記の論争を整理した中井亜佐子「コロナ禍と戦争のさなかに〈わたしたち〉をつなぐ」によれば、バトラーのこの「共生の倫理」とウルフの姿勢は呼応しているものだという。

いま米田知子の作品を取り上げたい。米田は戦争や災厄のイメージを直接写さない。またアフガニスタン戦争を扱ったジェフ・ウォール《戦死した兵士たちは語る》(1992)のように大掛かりな「再現」をしない。米田は出来事の生じた場所に赴き、大判カメラで出来事の「後」を写す。もちろん何の跡=後も残っていない。出来事は写らない。決定的瞬間もない。見るものはキャプション、文字要素からそれを知る。すると絵葉書のような写真は別の表情を見せる。何が起こっているのか。

《窓I、ソビエト国境警備所、ソルベ半島、サーレマー島、エストニア》(2004)のキャプションには次のように書かれている。「この警備所はソビエト国境のために作られ、1992年まで使用された。敷地にあるミサイルのサイロにはソ連の核兵器が格納されていたこともあった」。ソルベ半島は1939年にソ連の軍事基地となり、第二次大戦中はドイツとソ連の激しい戦闘があった土地だ。2004年はエストニアがEU、NATOに加盟した年。窓ガラスの向こうに写るのは現在ラトビアとの国境である。本当にソ連はもう存在しないのだろうか。

国境警備所の室内。画面の中央から左少しずれた位置には造花のカーネーションがある。造花とは、米田の写真自体のメタファーでもある。ニセモノによる出来事の置き換え。窓ガラスには無数の傷がついている。不透明な境界がわたしたちを遮っている。しかし国境はそこにある。ちょうど中央に走る水平線と右端の窓枠によって、長方形の画面が切り取られている。ちょうどスマートフォンを横に寝かしたような形だ。一度キャプションを読んでしまうと、写真から不穏さを消すことができなくなる。

ここで参照したいのが、ハル・フォスターによるトーマス・デマンド《浴室》(1997)の分析である(「Real Fiction」『What Comes After Farce?』所収)。デマンドはニュースなどのファウンドイメージに基づくモデルから写真を構築する。《浴室》は1987年にドイツの政治家ウーヴェ・バルシェルがホテルの浴室で死体で発見された事件、その様子を撮影したタブロイド紙の写真をもとに作り上げられた作品だ。バルシェルは当時、キリスト教民主主義政党の政治家で38歳で州首相になった新星だった。政敵の秘密捜査に関わっていたとも言われている。自殺とされているが死因は不明のままだという。この情報によって、私たちはイメージに対する反応を変える。

開いた窓、ざわめくカーテン、しわだらけのマット、排水されていない浴槽。これらが不正行為、犯罪の可能性のある不穏な兆候として読み取れるようになるのだ。フォスターによれば、この「ぼやけた痕跡」(デマンド)は、バルトのいう「プンクトゥム」とは違って不意に現れるものではなく、構築されたものである。

米田の写真にはプンクトゥムはない(はたして本当か?)。だが、無数の「ぼやけた痕跡」が潜んでいる。造花、窓ガラスの傷、しわくちゃの布。すべてが何か「鈍い意味」を放っていてるかのようだ。その意味は明確に確定することはできないが、戦争の、国家と国家の間に潜む「不穏さ」を表出していることを「わたしたち」は感じる。

わたしたちはウクライナやシリアの戦場のことを、その場にいる人々と同じ迫真性を持って「理解」することも「想像」することもできない。パスポートなしでは国境を越えることもできない。米田はわたしたちが、メディアを介したフェイクしか手にしていないことを知らせる。しかし、同時に、ウクライナの勇敢な高齢女性の行動が「わたし」と「あなた」の距離を無化し「わたしたち」を作り出したように、それでもなおイメージは「わたしたち」を立ち上げることができることを知らせる。今日も戦争写真は「それを見てしまったもの」のうちにイメージの種子をばらまき、倫理的義務を要請する。

参考文献

・喧騒は収まり、人々は去り、記憶だけが残される——米田知子「残響―打ち寄せる波」@ShugoArts https://hillslife.jp/art/2022/06/27/echoes-crashing-waves/

・スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』北條文緒訳、2003年、みすず書房。

・ジュディス・バトラー『アセンブリ』佐藤嘉幸、清水知子訳、2018年、青土社。

・ヴァージニア・ウルフ『三ギニー』片山亜紀訳、2017年、平凡社。

・中井亜佐子「コロナ禍と戦争のさなかに〈わたしたち〉をつなぐ」『福音と世界』2022年8月号

・ハル・フォスター『What Comes After Farce?』2020 verso

米田知子 《窓I、ソビエト国境警備所、ソルベ半島、サーレマー島、エストニア》 (2004)

トーマス・デマンド 《浴室》 (1997)