蜘蛛と箒特別寄稿|渡辺泰子:山の歴史から紐解くフェルディナント・ホドラーのリズム

山の歴史から紐解くフェルディナント・ホドラーのリズム

渡辺泰子

要旨

ここでは、登山対象としての山、風景としての山が発見されていく過程をみていくことで、人間にとって山という存在がどのように変化していったかをみていく。そして、その変化を通した上で、山岳画家としてそのキャリアをスタートさせたスイス人画家である、フェルディナント・ホドラー( Ferdinand Hodler, 1853-1918)の作品を考察する。「われわれには、事物を現象の共奏(アンサンブル)、その調和(ハーモニー)のなかに見ること以外に、何も残されていない」[i]としたホドラーが、対象、キャンバス内のコンポジション、そして彼自身の身体性において見出したリズムを分析することがこの論文の目的である。

序

西洋でかつては地球の「疣、瘤、火ぶくれ、腫れもの」[ii]として忌み嫌われてきた山であったが、19世紀初頭以降は、克服や挑戦の対象、愛でて、崇拝する対象としてそのあり方を変化させてきた。その山の存在の変遷、山と人間の精神的距離や物質的距離が近しくなった只中において、絵画表現としてその対象を大きく山岳風景と人物においたフェルディナンド・ホドラーが導いたリズムを考えたい。ホドラーの絵画にはいつも、コンポジションを追求することで生まれるリズム、画面上の事物の状態が生み出すリズム、そして自身の提唱した平行主義(パラレリズム)によって生み出されるリズムがあった。

また、一部の象徴的表現における作品では、対象がある種の「巨人化」「巨大化」の印象を帯びることが特徴として挙げられるだろう。絵具に置き換わった遥か彼方の山の稜線や、まるで画面から飛びててくるかのような迫力をもって大きく大胆に描かれたモデル達には、画家の身体を通したコンポジションへの還元と絵筆のタッチが導き出すスケールの解釈が見てとれる。これは言い換えると、まさしく山という存在が発見される過程において起こった人間の視覚の認識の変化からくるものといえるだろう。

1 山と人の関係の変化

1)時代背景

世界を見渡したとき、山に聖性を付与している土地は多い。元来、多くの地域では山はこの世とあの世をつなぐ境界のように思われてきた。山を「醜悪で地獄のような世界とみなしてきた」のは、キリスト教のヨーロッパ世界のみだった。[iii] ホドラーが生まれる半世紀前は、マージョリー・ホープ・ニコルソン(Marjorie Hope Nicolson, 1894-1981)が『暗い山、栄光の山』で書いたように、山々の存在が一変していく時代であった。少し長くなるが、引用する。

今から一世紀半ほど前に、山々は「万能の神の作り給うた寺院」となり、「絶えざる犠牲(いけにえ)の煙を雲といただく、自然の聖堂、自然の祭壇」となった。しかしさらにその一世紀半前には、山は「自然の恥と病」であり、それさえなければ美しいはずの自然のおもてにできた「疣、瘤、火ぶくれ、腫れもの」であった。[iv]

山に対する人間の態度の変化は、多くの根本的態度の逆転を伴っていた。人々が自然の中に見るものは、彼らが見るべく教えられたもの—学校で学んだ科目、教会で聞いた教え、読んだ本などの結果である。中でも最大の要因は、人々が「自然(Nature)」という語で何を意味したかということである。事実この語は、紀元前5世紀以来、矛盾(パラドックス)と曖昧さをまといつづけてきた。山に対する人々の反応は、文学や神学に受け継がれた伝統にも影響されたが、さらに深い要因は、おのれの住む世界に対して人間が抱いた概念であった。「山の栄光」が輝く以前に、人々は、彼らの住む地球の構造、そして地球がその一部でしかない宇宙の構造についての観念を、根本から変えなければならなかった。「暗い山」が「栄光の山」に座をゆずる前に、神学、哲学、地質学、天文学のすべてにおいて、根本的、革命的変化が起こったのだ。[v]

つまり、16世紀の初め、1517年のマルティン・ルター(Martin Luther, 1483-1546)に端を発する宗教革命と、それに次ぐ17世紀の科学革命が暗い山を栄光の山に変えたということになる。この認識の変化は長い時間をかけておこなわれたが、ひとつ、直接視覚的な関与になったと思われる、ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei, 1564-1642)による月面のスケッチについて紹介したい。

この当時は望遠鏡と顕微鏡、どちらの発明も近接しておこった時代であった。まず先立って1590年にオランダで顕微鏡が発明される。次いで望遠鏡が発明されるのは同じくオランダの1608年であり、メガネ職人であるハンス・リッペルスハイ(Hans Lipperhey, 1570-1619)が技術特許を取得したことで明るみになる。これらの発明により、人間は、距離や大きさは相対的なものでしかなく、眼にはそれ自体では距離や大きさを測定しえないということを明らかとした。[vi] 望遠鏡の作り方の情報を聞きつけたイタリア生まれのガリレオは、自身で望遠鏡を製作し(ガリレオ式望遠鏡)、それを空へと向けたのだった。そして月面の凹凸、天の川が星の集まりであること、金星の満ち欠け、木星の衛星を観測し、その周期を求めたものをまとめた「星界の報告」を1610年に出版する。ここでガリレオが月の描写をしたことで、地球の山の見え方が変わるひとつの役割を担うこととなる。「畏れと歓喜とが混り合った、かつては神のみに対するものであった畏敬の心は、十七世紀になってまず広げられた宇宙へと向けられ、そして大宇宙から地球上の最大のもの ——山、大海、広野—— へと移行していったのである。」[vii]

忌み嫌われていた、地球の凹凸に似た地形を天空にも見出した人々は、己の地上の凹凸を省みて、認識を変えていった。またこの当時の背景にあった大航海時代を通じて、18世紀には博物学の時代の幕開けとなる。自然はより観察され、分類され、陳列される対象となった。そして、19世紀の半ばまで続いた博物学の黄金期は、人々の目をついに山に向けるに至ったのである。ここでようやくアルプスが発見されることとなった。

しかし、ここでは、北アメリカ大陸では「偉大な測量家にして登山家であったクラレンス・キング(Clarence King, 1842-1901)が1871年に、陸続きの48州の最高峰ホイットニー山に登頂したとき「頂上には小さな石を積んで造った塚があり、インディアンの矢が西方を指すように埋め込まれていた」のを発見したように、ロマン主義が登山文化を生み出すはるか以前から、山々が人々の関心と歩みを惹きつけていた」ことを書き添えておきたい。[viii]

登山という観点からその歴史をみていくと、好奇心の発露の歴史は古代ギリシアに遡るが、その当時、好奇心のために山に登ったのは、紀元前400年頃の哲学者エムペドクレス(Empedoclēs, 前490年頃-前430年頃[ix])によるシチリア島のエトナ火山への登山の一例があるにすぎない。一方でユダヤ教徒にとっては山は神聖な場所であった。ギリシァ神の場合と異なり、山は預言者が神の声を聴き、神と交感する場所であった。次いで中世時代になると、魔女や龍などの怪物の住む、寒くて恐ろしいところとなった。[x]

2)近代における山の発見

ヨーロッパでアルプスが発見される過程において、文学的観点から代表的な書物として、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)『イタリア紀行』や『ウィエウヘルム・マイステルの遍歴時代』、ジャン・ジャック・ルソー(Jean Jacques Rousseau, 1712-78)の『新エロイーズ』、アルブレヒト・フォン・ハラー(Albrecht von Haller, 1708-77)の詩が挙げられる。[xi] そうやってさまざまな認識変化を経てようやくヨーロッパにおいてくっきりと姿を現したアルプスの山々には、アルプス・ブームが巻き起こる。スイスへの観光客が急増し、トレッキングも始まった。しかし当初は上流階級におけるムーブメントとして始まったに過ぎなかった。ここには産業革命による都市住民の増加の反動として自然や田園風景を求めるようになった背景がある。とはいえこのアルプス・ブームは、同時に観光旅行というものを生んだのであった。

瞬く間にアルプスの山々は登山の目標となり、1786年のモン・ブラン登頂(4807m) をきっかけに、そのほぼ80年後の1865年のマッターホルン(4477m)制覇まで、次々に登頂されることとなる。

2 フェルディナント・ホドラーについて

1)生い立ち

フェルディナント・ホドラーはそのアルプス・ブームの只中といえる1853年、六人兄弟の長男として、スイス、ベルンに生まれる。7歳で父を肺結核により、ついで14歳のときに母を同じく肺結核でなくす。1885年、32歳までには兄弟をすべて肺病で失うこととなり、「家族にとって、死はいつもでもそこにあった。まるでそうであらねばならないように、家にはつねに死人がいるようだった」[xii]と語っている。

14歳、トゥーンの風景画家フェルディナント・ゾンマー(Ferdinand Sommer, 1822-1901) のもとで徒弟修行をはじめ、装飾画制作に参加した。のちに19世紀スイスで活躍した山岳画家フランソワ・ディデー(François Diday, 1802-1877)やアレクサンドル・カラム(Alexandre Calame, 1810-1864)らに基づいた土産物用の連作風景画を描き、これらの作品は旅行者によく売れたという。

2)芸術における時代背景

ホドラーが生きた時代はロマン主義が終焉を迎える時代であった。ロバート・ローゼンブラム(Robert Rosenblum, 1927-2006)は、『近代絵画と北方ロマン主義の伝統 —フリードリヒからロスコへ—』の中で、ノルウェー人のエドヴァルド・ムンク(Edvard Munch, 1863-1944)とスイス人のホドラーを例にこう記す。

実際にわれわれは、この究極の問題が十九世紀中頃に措定されたロマン主義の終焉以後もずっと北方の画家たちによって問われ続けていたのだという事実に、何度となく出会うことになろう。…(中略)…十九世紀のこの時期に至っても依然、ロマン主義的前提は保持されていたのであり、したがってこれらの北方の巨匠たちが、異国のフランスの伝統につぎ木されるのではなくて、むしろ彼ら自身の故国のより地方的な伝統の継承者と見なされるならば、彼らの芸術はこの前提をより直接的にほとんどそのまま引き継いだものとみられる場合が少なくない。それはこうした伝統の復活というよりはむしろ生き残りの例というべきであろう。[xiii]

人間の自然に対する認識の、その大いなる変革の上でロマン主義が台頭し、それが浸透した後の世が、ホドラーの絵画世界が展開される土台となる。彼はロマン主義と写実主義のそれぞれに片足をおきつつ、「平行主義(パラレリズム)」を提唱して独自の表現を模索していくこととなった。

3 フェルディナント・ホドラーの絵画制作

ここからは、ホドラーの表現を語るうえで筆者の考える、その主だった特徴となるキーワード1)地質学、2)歩くこと、3)リトミック、4)平行主義、をみていくこととする。

1)地質学

ホドラーが画学生時代にジュネーブ大学において地質学の授業を受けていたことは、単なる抽象化に寄らない写実主義との距離感に少なからず影響を与えたといえる。

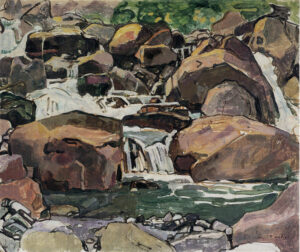

1916年に描かれた《シャンペリーの渓流》(図版1)を例にとるとき、まずそこには画面いっぱいに描かれた、大小さまざまな岩石と、画面左上から量感をもって流れ落ちてくる水の姿を見ることができる。ここでは、ただ自然を畏敬の念で捉えようとする姿というよりも、岩石と水が物理的に織りなす自然への冷静な観察眼と、静と動の対比を画面に配置することで現れるコンポジションに画家が魅了されていることがわかる。パレットナイフやバリエーションをもった幅の絵筆を使った筆致からは、眼前の物質と現象を現そうとするする画家の行為が、さまざまなスピードで見ることができる。ホドラーはなにも遠くからアルプスを眺めていただけではない。山間に訪れ過ごし、描くために歩くという経験が作品の背景にはあったと考えられる。地質学的視点とは、目の前の事物の時間性や構造を抽出するものといっていいだろう。その抽出が絵画空間に置き換わることで、ホドラーの絵画の抽象化を導いたといってもよいのではないだろうか。

図版1《シャンペリーの渓流》1916年

2)歩くこと

登山という行為と歩くという行為の差は、身体にかかる負荷として、平地での地面と身体の角度と、山の傾斜と身体との角度の違い、そして危険の増加などを通してより死に近づくこと等が挙げられる。多くの芸術家がそうであったように、ホドラーにとってもまた死のイメージは重要なテーマであったし、それはまた、個人的経験のみからの接合ではなく、時代のもつ感傷、「憂鬱」への趣向と無関係ではなかった。しかしここでは、歩く行為の延長としての登山、斜面を歩くという点に着目したい。

聳え立つ山々や、地面にしっかりとその身体を預け動作をとる人物たちにおける垂直性のあらわれに、地球の引力に対する事物の垂直性を指摘するのは容易い。ではさらに、画家が対面するキャンバスの立ち上がりと、そこに込められる事物の関係性において、手で持った絵筆で絵具をのせる行為を投射したとき、描くということがある種の歩く行為と折り重なっていたとしても不思議ではない。

1911年に描かれた《ミューレンから見たユングフラウ山》(図版2)の動的な可塑性をみていきたい。画面下に燻る雲から立ち上がる壮大な山の隆起に描画される事象のリズムと、絵画を描く際の画家の動作のリズム、そして最終的に現れる画面全体のコンポジションのリズムを捉えることは難しいことではないだろう。一筆で遠くの山の稜線を描くとき、実身体の登山の動作を遥かに超えた大いなる身体が現れる。そこには身体のスケールを超えたファンタジーの出現がある。またホドラーは、写真・望遠鏡・双眼鏡を使い、遠くに見えるアルプスの山々のディティールを抽出した。目の前のキャンバスに表出する筆の筆致と、レンズを通した視覚情報による遠方の風景の遠さ・近さの変換をも画面上に見ることができる。

図版2《ミューレンから見たユングフラウ山》1911年

3)リトミック

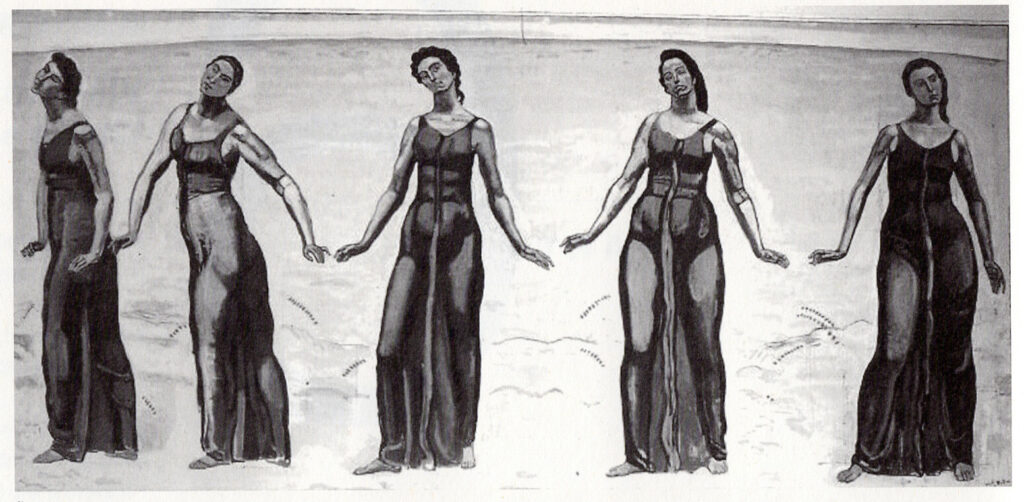

ホドラーの絵画は音楽家エミール・ジャック=ダルクローズ(Émile Jaques-Dalcroze, 1865-1950)の活動と共鳴する。ジャック=ダルクローズは1865年にウィーンで生まれ、1875年にジュネーヴに移住。音楽家、作曲家、教育家として、「リトミック体操」を開発した人物である。リトミックとは身体教育であり、その記録写真(図版3、4、5)はホドラーの人物画と驚くほど類似を見ることができる。

図版3 《リズミックな集団》1981年、フレッド・ボワソナ撮影、ジュネーヴ・ジャック=ダルクローズ・インスティテュート

図版3 《リズミックな集団》1981年、フレッド・ボワソナ撮影、ジュネーヴ・ジャック=ダルクローズ・インスティテュート

図版4《リズミックな集団》『デア・リュトムス1』口絵 1911年

図版5《エミール・ジャック=ダルクローズの生徒たち》1908年、フレッド・ボワソナ撮影、チューリヒ美術館

「ジャック=ダルクローズは、リズムは、芸術だけでなく社会をも基礎づけると信じ、またホドラーは、芸術は無垢な愉悦の対象ではない、それはむしろ、実存的な条件、すなわち自身の情動と思考を他者に伝える媒体たるのだ」[xiv]とした。《無限へのまなざし:チューリヒ・ヴァージョン》(1916年)(図版6)からは、「運動は「ある姿勢から別の姿勢への移行」以外のなにものでもない」[xv]とした彼の考えるリズムは、動きの帰着点が画面に現れているというよりむしろ、動作と動作の移行を画面に描き留めることで出現するものであることがわかる。さらにそれは複数人を描くことで、それぞれが異なる動きをしているのにも関わらず、個々の動作同士が共鳴しあい、その振動を共有することで生み出される集団としての行為のうねりの印象をも観客に与えている。

図版6《無限へのまなざし:チューリヒ・ヴァージョン》1916年

4)平行主義(パラレリズム)

共通した図像や対象を繰り返し描くことで、そこに込められた主題や動作の意味が増幅する。これはシャルル・ブラン(Charles Blanc, 1813-1882)が記した『デッサン芸術の文法』に書かれたホドラーにとっても重要な指針である。ブランの著書では、「繰り返し」と「対照性」が指導概念として示されており、また「平行」という表現も登場している。つまり、ホドラーのパラレリズムの理論は、その本質的な部分が、美術理論としてすでに提示されていた。[xvi]

1905年に描かれた《感情Ⅲ》(図版7)をみながら平行主義を分解するとき、絵画のコンポジションにおけるリズムと、ホドラーの動作、絵筆についた絵具をキャンバスにのせる際のリズムが存在しているといえる。さらに、描かれた人物と山々の関係へも目を向けたとき、平行主義の根底となる、地球上の重力に対する垂直性、山々の隆起や、地面の細かな凹凸が我々の身体におよぼす垂直性からの脱却、さらに、動作そのものが生み出す垂直性からの脱却による、地球との新たなリズムの発見を見ることができるといえるだろう。

図版7《感情Ⅲ》1905年

結び

このように、ホドラーの絵画は登山という行為が確立した時代背景をもちながら、独自の表現を模索していったことがわかった。彼の絵はさまざまな事象から影響を受けたことで、そのコンポジションは単にキャンバスに固着した図像を超え、躍動感、つまり彼自身が追求し続けたリズムが表現できたのだといえる。強固な輪郭から訴えかけられてくるのは、そうした複数に還元されたリズムに他ならないだろう。最後に、今回はホドラーの描く、特に平行主義における雲の描写について分析には至らなかった。これいついては引き続きの調査対象としたい。

図版

1、2、 3、 4、 5、 6、 7 『日本・スイス国交樹立150周年記念 フェルディナント・ホドラー展』(展覧会カタログ)、国立西洋美術館、2014。

註

[i] フェルディナント・ホドラー「芸術について」進藤淳訳『日本・スイス国交樹立150周年記念 フェルディナント・ホドラー展』(展覧会カタログ)国立西洋美術館、2014、219頁。

[ii] 沖澄弘編「略年譜」『日本・スイス国交樹立150周年記念 フェルディナント・ホドラー展』(展覧会カタログ)国立西洋美術館、2014、256- 260頁。

[iii] レベッカ・ソルニット『ウォークス 歩くことの精神詩』東辻賢治郎訳、左右社、2020、224頁。

[iv] M・H・ニコルソン『暗い山と栄光の山』小黒和子訳、国書刊行会、1989、20頁。

[v] 同書、22頁。

[vi] スヴェトラーナ・アルパース『描写の芸術 十七世紀のオランダ絵画』幸福輝訳、ありな書房、1995。

[vii] M・H・ニコルソン、前掲書、1989、189頁。

[viii] レベッカ・ソルニット、前掲書、2020、223頁。

[ix] ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、“エンペドクレス”、コトバンク、

https://kotobank.jp/word/エンペドクレス-38373(参照:2023年4月13日)

[x] 小泉武英『登山の誕生 人はなぜ山に登るようになったのか』中公新書、2001。

[xi] M・H・ニコルソン、前掲書、1989。

[xii] 沖澄弘編、前掲略年譜、2014、256頁。

[xiii] ロバート・ローゼンブラム『近代絵画と北方ロマン主義の伝統—フリードリヒからロスコへ—』神林恒道・出川哲朗共訳、岩崎美術社、1988、138-139頁。

[xiv] フェレーナ・ゼンティ=シュミットリン「舞踏の言語——フェルディナント・ホドラーとエミール・ジャック=ダルクローズ」進藤淳訳『日本・スイス国交樹立150周年記念 フェルディナント・ホドラー展』(展覧会カタログ)国立西洋美術館、2014。

[xv] 同書、205頁。

[xvi] マティアス・フレーナー「「栄光のホドラー」——ベルン美術館の主要象徴主義作品」岩谷秋美訳『日本・スイス国交樹立150周年記念 フェルディナント・ホドラー展』(展覧会カタログ)国立西洋美術館、2014。