蜘蛛と箒特別寄稿|渡辺泰子:レノラ・デ・バロスの《poema》にみる沈黙のメッセージ性

レノラ・デ・バロスの《poema》にみる沈黙のメッセージ性

渡辺泰子

はじめに

ブラジル人女性作家であるレノラ・デ・バロス(Lenora de Barros, b.1953-)が1979年に作った《poema》という作品について分析していく。レノラ・デ・バロスは美術作品がもつ言語的メッセージの可能性を自身の作品で押し広げようと試みている。ここで取り上げる写真作品は音声を発しない。しかしその声なき声は直接観客の感覚に訴えるかのように機能し、身体的経験を共有させることに成功しているといえるだろう。彼女の詩的なるメッセージを解読することが本論の目的である。

1(《Poema》について)

一つの作品の回想をしたい。

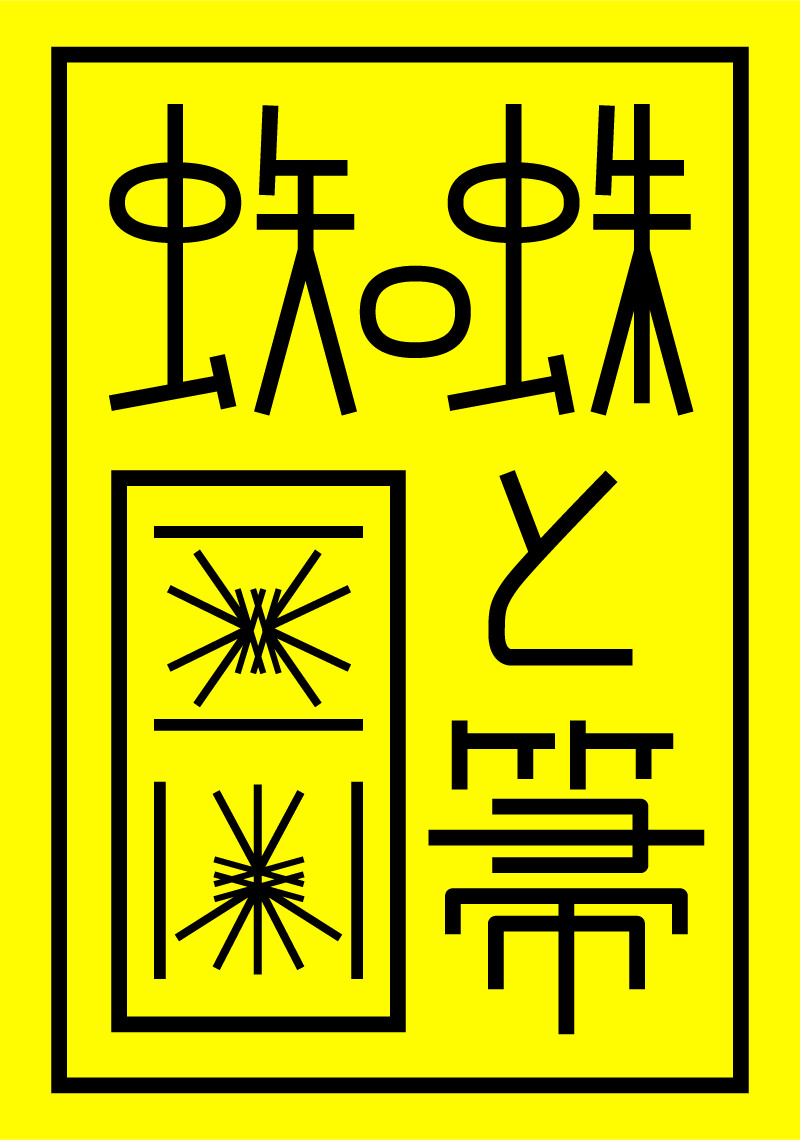

去年の7月、ブルックリン美術館にて開催された「Radical Women: Latin American Art, 1960‒1985」というグループ展で観た、《Poema(Poem)》(図1.2.3)という6枚組の写真作品について。ブラジル人女性、レノラ・デ・バロスによって1979年に作られた作品である。

画像1

画像1

画像2

画像2

画像3

画像3

バロスは言語学出身のヴィジュアル・ポエトリーの実践者として知られており、《Poema (Poem)》と題されたこの作品は、その初期の作品である。

同サイズの組み作品は、一見すると動作の連続性を思わせるが、確実な一筋の繋がりはみえず、バロスのメッセージは観客に積極的に委ねられている。ときにアーティストが選択する突飛な行動は、あえて社会的規範からはずれながら、笑いを誘いつつ本来の意図の過激さを一旦オブラートに包んでおくことがある。彼女の場合もその例に漏れず、「ほら、口紅をつける年頃の女がこんなふうにタイプライターを舐めちゃうよ」といわんばかりの口角の上げようでそれをやってのけ、そしてその裏に世の中への挑発と挑戦を潜ませている。いくつか彼女の意図と思えるようなことについて (作品の情報が少なく、多くは推測の域を出ないのだが)、そしてそこから連想する、何か新しいものが 生まれる領域の、その確保の仕方について記録しておきたい。

観客はまず彼女の舌が二つの領域、(1)タイプする部分の、今でいうキーボード部分の文字と、(2)それを用紙に刻印するための活字部分、その両方にアクセスしていることに気付く。なぜどちらかだけでなく、その両方だったのか。そしてなぜこれが “poem” と題される作品なのか。そのあたりがこの作品を紐解くポイントであろう。

6枚の写真の一番上(図1)と一番下(図3)の写真は、一番上は舌が、そして一番下はタイプライターのキーが複数印字箇所に向かって集まっている状態が撮影されている。タイプライターは日本語圏にはあまり馴染みのない機械だが、今でいうキーボード部分の特定のキーを叩くと、それに対応した、先端に活字がついたアームと呼ばれる細長いパーツが中央に向かって動き、用紙の手前にあるインクリボンを通して紙に文字を印字するというものである。通常はもちろん一キーずつ印字するため、最下部の写真のようにたくさんのアームが集められた状態を作るには、わざわざ複数のキーを押す必要がある(よってこの写真のアームの動作は印字を目的としていない)。このタイプのタイプライターの動作としては、アームは印字するべき中央の一点に向かっていくので、複数集まるとこのような形状の集合体になるようだ。彼女はこのアームの集合体のゆるやかな三角形の形態と、自身の舌を、線対称に反転させて類似性を見出している。確かによくよく舌を見ると、束ねられたアームの連想にふさわしく、たくさんの突起物が表面に見て取れる。

またブラジルの公用語であるポルトガル語の舌を意味する 「língua」は(英語の「tongue」も)、ラテン語の「言語」という言葉を起源に持つ。よってその意味では彼女はタイプライターを機能させずともすでに舌に言語を有していることになる。ということは、にもかかわらず彼女は彼女の舌=言葉自体を直接タイプライターに接触させる必要があった。

さらにモノクロ写真を採用することによって、唇が縁取る肉感のある舌は、各アルファベットの白いキー部分が同じように黒く縁取られるさまと類似し、ここにだって言語はあるのだと強調する。舌は指先の代わりにキータッチをしようとし、活字部分に触れることで印字機能にもなんらかの影響をもたらそうとしているかのようだ。子どものイタズラともいえるようなそれらの行為は、タイプライターのもつ機能や活動をまるで妨害するかのように、言葉や文章が用紙に印字される過程にできるだけ割り込もうとしている。

そうやって彼女は舌とタイプライターの類似性を細かく見出しながら、機械の仕組みの中に自身の舌を割り込ませ、まるで存在の置き換えを試みるかのように、新しいシステムの書き換えを行なっていく。その様子は、おそらく社会にすでに出来上がっている (とされる)言語を生産する社会システムへの介入を目的にしている。

2(詩なるもの)

では舌を介して行うメッセージとはなにか。舌を介入したからといって、本人の発する言葉以上のものが宿る可能性はどこかにあるのだろうか。言葉とは、詩とは、結局どこに宿るものなのだろうか。

私は詩には明るくないのだが、彼女の作品が思い出させてくれるのは、ときに詩は論理的な理解によってのみ成立するわけではないということ、論理性を超えた理解の飛躍が起こりえるということである。

文章では記述できない、心に発生する「なにか」は、確実に詩 (的) なるものに向かい、そこに存在を発揮できる。そしてそういった詩 (的) なるものに確保された「なにか」 のありようは、一見人とは共有できないかと思いきや、実はそういったものも強固に共有できる存在だということを、詩 (的) なるものはよくよく思い出させてくれる。またたくさんの国のたくさんの時代の節目、革命と呼ばれるようなものに詩が寄り添ってきたという事実について。それはおそらく従来の社会の理論やシステムが限界を迎え、無形の、まさにそのときに生まれつつある新しい理論やシステムが展開されるその前後・瞬間に、その革命を求める人々の「なにか」を表現するのは文章ではなく詩の方が得意だからなのではないかと、そう思っている。

彼女が自分の訴えを伝えるために、ただタイプライターを使うだけでは叶わないと 思ったのはなぜか。それはタイプライターで刻印された言語には自分の言葉は宿らない、もしくは十分でないと判断したに他ならない。そして逆にいうと接触するということ、あるいはその接触面におけるなんらかの作用に意義や可能性を見出しているということになる。 社会システムの大部分が男性によって作られてきたわけだが、彼女はタイプライターに直に介入することで、自分がそのシステムの生産過程に十分に含まれていないということを訴えているのだろう。発売当時は言語にまつわる新しい道具として生まれたタイ プライターだが、彼女がこの作品を作った1979年にはすでに当たり前のものとなっている。とすると、彼女は彼女にとっての現在というよりむしろ、かつての知識に向けての更新としてもこの作品を作ったのかもしれない。歴史は未来から過去へ地殻変動を起こし、語られてこなかったものが掘り起こされうる。知識はそれによって良い方向にも更新されうるし、書き換える希望はそこにある。

3(ユーモア)

悪戯げに口角をあげる彼女の口元の表情に戻りたい。その挑発的な態度を通した彼女の企みは、その勢いに反し、たった一台の小さなタイプライターに込めるにはあまりに大きな企てだ。せっかく触れた活字部分に託したものも果たしてインクリボンを通過できるかわからない。けれども美術作品とは不思議なもので、たった一つの作品空間内に世界の全てを内包することがあり、まるでそこで起きている現象が鑑賞している己を通して現実世界を変えてしまうようなことが起こることがある。少なくとも私にはこの物言わぬ静かなモノクロ写真から大音量の彼女の詩が響き、1979年から2018年に、そしていま2019年のこのテキストまで届いている。 彼女にとっての詩というものが写真というメディアを選んで表現されるその理由について、ネット上で観ることのできる彼女の作品をみていくと、いくつかの作品からその特徴をみることができる。彼女にとっての言語活動とは、おそらく容易に受け入れられることはないだろうということを前提に展開されている。彼女の作品のなかに、音の反響しやすい空間の中で、「SILENCE」と一字ずつ印刷された紙を壁に釘で打ち付けるパフォーマンスがあるが、結果としての沈黙の存在の、過程に潜む大音響に人々は耳をすます。

社会におけるある仕組みだけを抽出し、その前提を問うだけのコンセプチュアルアートは、しばしばその瞬間のある立場におけるあるコンテクスト(だけ)が尊重されるあまり、物質としての貧しさに陥ることがあるが、彼女の場合は機械と身体の物理的接触とその抵抗感を写真を通して示すことでそれを回避している。さらにそれとは別に、 ユーモアについても強調しておきたい。実際に見たことがある作品が一点のみという段階で判断するのは時期尚早ではあるが、見る限り、おそらく彼女自身の身体を用いながらシニカルに寄り過ぎない空気を作ることで、表現の貧しさを回避しているように思う。世の中の負の側面、あまりに個人という単位は小さいということ、うまくいかないこと、すぐには解決しそうにはない有形無形の諸問題、抗えない身体の老い、理想と完成の限界等。数々の世界の深刻さに対し、真剣かつ実直に扱うあまり、反転して人間の滑稽さが表にでる場合がある。その滑稽さは笑いを導き、人々の肩の力を抜き、真実をユーモアで中和する。

おわりに

紡がれて活字になった言葉だけが事実ではない。たくさんの地殻変動で記述は変わり、記憶も認識も更新されていく。歴史に刻まれた活字だけを重んじても、また軽んじてもいけない。世界が偏っているからといって、沈んだ気持ちで生きる必要はないし、 またフタをして見て見ぬ振りをしているだけでもいけない。

いま、西洋の白人中心社会が、ひとつのムーブメントとしてマイノリティーに目を向けてマーケットを開拓している真っ最中だ。女性、LGBTQ、ラテンアメリカ等、例を上げ始めたらきりがない。この一年だけでもむせかえるほどの量のマイノリティーの表現を観た。観ることができた。この作品が展示された展覧会、それを構成するにあたって中心となったハマー美術館のあるロサンゼルスは、去年の2018年、世界で初めて一年間の美術館における展覧会での出品男女比で女性が上回ったそうだ。1

片方ではその希望と可能性が語られ、片方ではそれを白人(男性)中心社会が単にマーケットに必要とする、ひと時の・循環としてのムーブメントとして選んだだけのトピックでしかないと語られ、どちらの意見も真っ当に、各立場から正しい立ち振る舞いでもって存在している。真実はわからない。というよりむしろ、現代はすでにひとつだけの真実などないという状態こそを思考せよと求めている。光の当たっていなかった場所に焦点が当てられることで出会えることがあるのなら、私も彼女のように口角をあげ、未知の理論に笑いを含ませていきたい。

1 Christopher Knight、“In 2018, female artists finally outnumbered men in L.A. museums’ 1 solo shows、Los Angels Times”、2018年12月17日、https://www.latimes.com/ entertainment/arts/la-ca-cm-year-in-review-2018-women-artists-in-museums-20181217- story.html (参照 2023年4月8日)