蜘蛛と箒批評ゼミ|批評コンクール:特別賞 外島貴幸

同一性・ACT・生殺与奪の劇場-《ラス・メニーナス》について

外島貴幸

Fig.1 ディエゴ・ベラスケス《ラス・メニーナス》

Fig.1 ディエゴ・ベラスケス《ラス・メニーナス》

1656年、油彩、318×276cm

プラド美術館蔵(「ラス・メニーナス」『フリー百科事典 ウィキペディア英語版』より)

ディエゴ・ベラスケスの《ラス・メニーナス》は、説明を要するまでもなくスペイン・バロック絵画の代表作であり、更にその時代性・地域性を超え、西洋絵画史上の傑作と評されている。そしてこの「謎に満ちた」作品を巡って生産され続けている、無数の言葉-批評の歴史もまた存在しているだろう。

ミシェル・フーコーの『言葉と物』の第一章がこの絵画への言及としておそらく最も有名な文章*1だが、哲学者のジョン・サールもまた、この作品への考察*2を残している。他方ではそれらに美術研究の側から反論するかたちで書かれたジョエル・スナイダーとテッド・コーエンの論文*3や、その論文の基本的な主張を受け入れつつ両者に批判的なレオ・スタインバーグの批評文*4もあり、またジョージ・クブラーも論考*5を書いている。近年ではコロニアル・スタディーズの見地から書かれたバイロン・E・ハマンによる論文*6が、スペイン帝国の植民地主義とこの絵画の関係性、「新世界」の労働の不可視性と可視性、といった観点を呈示しており、重要だろう。

言うまでもなく、この高名なマスターピースについて今更何が言えるのか、といった問いが私の頭に去来しているのだが、ここでは《ラス・メニーナス》の絵画空間を3つの領域に分割し、かつそれを時間的に記述していくことで、この絵の「謎掛け」(あるいは投げ掛けられている謎が、何故「謎」として成立するのかという、その条件)について、新たな言葉を紡いでいきたい。

時間的な記述としての継起-そこには「行為」という問題系が浮上してくる。単純化してしまえば、これから私が書く事には、描くという行為、視点と身体との転移の劇場、という二つの言葉が低音として響くことになるだろう。

1.

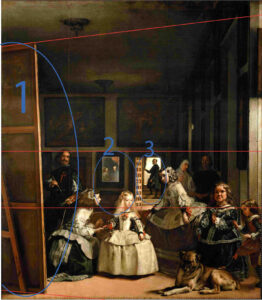

具体的な方法として、自分で作成した画像を用いつつ、1~3までの数字が振られ、青枠で囲まれた線内ごとに、段階的に分析していく。この方法はいささか恣意的かつ乱暴に思われる可能性はあるが、これは人が「あらかじめ与えられた」全体として《ラス・メニーナス》を見た時の経験の混乱、そしてそれを単線的に記述し直す際の困難さを回避するためのものでもある。また先に述べておくと、この文章の中では記述的には最終地点である青枠3についてが、同時に論の展開としても中核、結論となっている。

ひとまず画面左の、絵を見ている我々に対して後ろを向いたキャンバスと、それと向き合い、モデルの方向を一瞥している画家との関係性について書いていこう。すなわち青枠で囲んだ1の部分である。

Fig.2 筆者作成

Fig.2 筆者作成

まず基本的な事実として、《ラス・メニーナス》はほぼライフサイズ-実寸大であり、318cm×276cmの巨大なサイズのキャンバスに描かれている。つまりそこで描かれている空間は現実の空間と変わらない大きさであり、言うまでもなくそれは我々の身体と視覚に対して「窓」あるいは「鏡」としての効果を与えるだろう。

1の領域に視線を向けると、観客に対して後ろ向きに立っている大きなキャンバスが目に入る。そしてそれから距離を置いてこちらを見ている画家は、パレットと絵筆を握っていることからもわかるように、制作の進行過程にある。

ベラスケスの自画像でもある、画中の男に描かれているのは、現実に立ってこの絵を見ている我々の側である、とひとまず鑑賞者は認識する。そしてそれを認識すると次に、「描かれている我々は誰なのか、何者としてベラスケスに描かれているのか?」という疑問が頭をよぎるだろう。

多くの場合、画家が描いているのは「王と王妃の肖像」と見做されている*7。しかしここで重要な点は、現在画家と目が合っている私の場所からは、キャンバスの裏側しか見えないということにある。そもそも単純な事実として、我々には「ある人と目が合っている時には他の人と目を合わせることはできない」という、身体的に限定された条件がある。それを踏まえれば、「王と王妃の肖像」という解釈をここでは脇に置き、画家の視線と画布の大きさを基本としても構わない、と考える事が可能である。

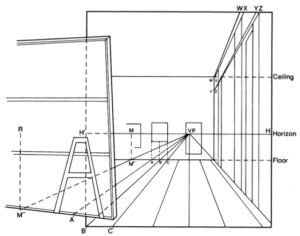

詳細は後述するが、この絵画は一点透視図法で描かれているといってよい。ただ、制作中のキャンバスだけが、この空間の中で斜めに位置している。それは画面手前に向かってやや開いているのだ(つまりここの部分の描き方としては、二点透視図法になっている)。また、それが画面内の左端をほとんど占拠しているため、異物として視界を遮っているような存在感を生じさせてもいる。例えば、試しに手でこのキャンバスだけ隠して全体を見れば、整然とした絵画空間が現れるだろう。

ここで画面内に描かれたキャンバスの大きさと、《ラス・メニーナス》という絵画自体の大きさを比較すれば、それらが縦の長さ、巨大さにおいて、ほとんど同じサイズであるように見えてくる。つまり、ジョン・サールや、少なくない研究者の解釈でもあるけれど、画家が今描いているのは、この《ラス・メニーナス》それ自体である、といった解釈が可能になってくるだろう(以後、便宜的にこうした見方を「サール」に代表させて-彼には申し訳ないが-記述していきたい)。それが「間違い」かどうかはおいて、こうした感覚を起こさせる原因は、この絵画における視線の衝突とそれが発生させる効果にあり、サール個人に還元できない。

付言すれば、このキャンバスの上端と下端の線を延長していくと、ほぼこの絵自体のほとんどの要素が収まっており、絵に描かれた表象が「同時に」制作中の後ろ向きの画布にもまた存在している、といった錯覚を起こさせもするだろう。と、いうのはやや強引な言い方に思われるかもしれないが、しかし実際のところ遠近法を元に距離を割り出すと*8、国王夫妻の場所から、中心にいる幼い王女マルガリータが立っている場所までは12フィート(約3.6m)もあり、その間に何も無いにも関わらず、人物たちが絵画中の画布のラインから前に出ていないのは、実はかなり不自然でもある(Fig.5を参照)。故に、ベラスケスが画布の延長線上の中に光景を収めたということは、そうした錯覚をもたせる意図があったと言えないこともない。

またそこから更に飛躍すれば、鑑賞者は巨大な鏡に反射されたその光景を見ている-この場合画家が見ているのは画家自身であり、その位置に鑑賞者は立たされている-のではないか、と感じることさえ可能になる様に思えてくる*9。

周知のように、この解釈に対して、ベラスケスが絵筆を握っているのは右手であり、したがってこれは鏡ではない、と言われるのだが*10、語られるべきなのは、にも関わらずそのようにも見えてしまうという、鑑賞者の身体と画布の大きさ・画家の視線との関係性の相互作用である。

ところで、画家が左手に持ったパレットに乗っている絵具は、「絵画として描かれた絵具」であると同時に、「絵具それ自体」でもある。正確に言えば、「画面内部での意味=表象としての絵具」と、「それを表象する物質としての絵具」が二重になっている*11。勿論原理的には絵画内に絵具を描けば全てそうなるとも言えるのだが、《ラス・メニーナス》においては、画家の隣(遠近法的空間としては奥)に存在する「鏡」との関係性を視野に入れると、独自の意味を持ってくるだろう。

Fig.3 パレット部分の拡大。置かれている黒と白は、画家の服、手前の侍女の髪飾りの色でもある。

Fig.3 パレット部分の拡大。置かれている黒と白は、画家の服、手前の侍女の髪飾りの色でもある。

2.

続けて青枠の2の部分を見ていきたい(この領域内には、王女マルガリータの頭部と、「鏡」に映る国王夫妻が収まっている)が、その前に議論の混乱を避けるため、冒頭でも紹介した論文を参照したい。

Fig.4(Joel Snyder, Ted Cohen ”Reflexions on “Las Meninas”: Paradox Lost”より)

Fig.4(Joel Snyder, Ted Cohen ”Reflexions on “Las Meninas”: Paradox Lost”より)

ジョン・サールはまた、鏡と鑑賞者の位置が正対し、向き合っている事を前提に議論を進めていた。彼のラス・メニーナス論に対する反論として、ジョエル・スナイダーとテッド・コーエンにより書かれた”Reflexions on “Las Meninas”: Paradox Lost”では、消失点とその主体の位置、また鏡の位置の解釈について、幾何学遠近法の面から非常に詳細に論じられている(注記するとこれは彼らの発見ではなく、以前より美術史学において提唱されていたものでもある*12)。

Fig.4は当該論文中の図だが、簡潔に説明すると、消失点と、鏡の右端、中央、左端から下に垂直線を引き、床と交わる点をA,B,Cとし、それらからV.P.(Vanishing Point=消失点)に向けて直線を引くと、以下のことがわかる。国王=鑑賞者が立っている位置からは、鏡は絵の様に正面に写らない。鑑賞者は鏡よりも右にいるからだ。画布は画面手前に傾き、国王=鑑賞者の立つ場所の間に鏡がある。つまり国王にとっての角度から見える鏡が反射している対象は、実はその場にいる自分たち=国王夫妻ではなく、「絵画内の画布に描かれた国王夫妻の肖像」なのだ(ちなみに、ベラスケスの背中も鏡には写りこまない。一見するとそう見えないが、彼は鏡の入射角の外にいるからだ)。

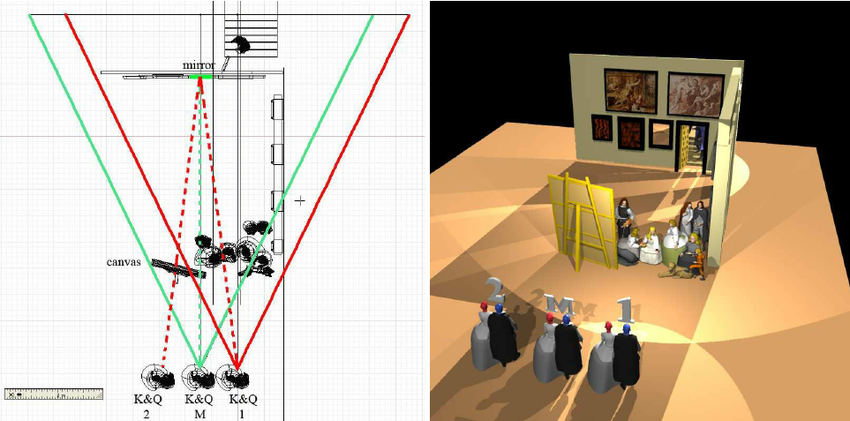

David G. Stork, Yasuo Furuichiの論文*13では、上記の議論を3DCGを用いて実証している。

Fig.5 (David G. Stork, Yasuo Furuichi “Computer graphics synthesis for inferring artist studio practice: an application to Diego Velázquez’s Las Meninas”より)

Fig.5 (David G. Stork, Yasuo Furuichi “Computer graphics synthesis for inferring artist studio practice: an application to Diego Velázquez’s Las Meninas”より)

スナイダーとコーエンの論文とほとんど同じ議論になるが、多少はわかりやすくなると思われるので説明したい。Fig.5は、一番右のK&Q 1が一貫してこの絵の視点(K&Q MとK&Q 2は、この視点からは整合的に見ることができなくなるという反証としての視点であり、ここでは考慮する必要が無い)であり、絵画中の画布が右に傾いていることから、K&Q 1と画布の間にある鏡を見ると、ちょうどK&Q 1の位置からは画布の肖像画がまっすぐ正対してあるように見える、というものである。

私にはこの論文の正しさを証明することはできないが、この仮説は、ある説得力を持っている。作品を制作する際に、そうしなければこうした構成の絵画を描くことは不可能であるように思われるからだ。つまり(制作上の理念としての)ある一点を設定しなければ、この絵の様な錯綜した相互作用、関係性の場を形成していく作業は混乱に陥り、容易に破綻するだろう。

しかしそうした「点の設定=論理」と、一方で観客としてこの絵を見た際の経験との間の不一致こそが本文の主要な問題であり、むしろそこに《ラス・メニーナス》が作品として成立する条件がある。言い換えれば、サールが批判されたような「錯誤」、その発生条件が、しかしこの絵画にはあらかじめ組み込まれてもいるのだ。したがって上記の様な仕方とは別の方法で再び語っていかなければならないだろう。ただ付言しておくと、その「錯誤」が必ずしも恣意的なものではなく、絵画の構成として用意されたものでもある事を、スタインバーグの批評を参照し、後に述べる。また、本文の3において、遠近法の消失点が、再び俎上に挙げられる。それは単に構造を成立させる点=消失点というだけではなく、描くことと見ることの行為性、その転移としてある。

さて、先述した様に、国王夫妻が写っている鏡は、この位置からは現に描かれているような正面性(=鏡に対して正対している)を持っていない。鏡がこの絵の様な正面性を持って見えるには、前述した様に、やや左に移動しなければならない。それが青枠2の範囲である。以下の分析は、消失点のありかをあえて語らず、あくまでそこからズレた、青枠2として仮定される視点からの記述である。換言すれば、この鏡に対してまっすぐ中心を向いた者(Fig.5で言えばK&Q M)としての分析である(それは言わばサール的な観点からの分析とも言えるが、そこからも論を進めたい)。

Fig.6 Fig.2における青枠2の範囲内の拡大

Fig.6 Fig.2における青枠2の範囲内の拡大

幼い王女マルガリータはすぐ斜め後ろに立つ画家と同じ様に、こちら-鑑賞者の側を見ている。その視線のぶつかり合いが発生した途端に我々の内に生まれる問い、「それでは、見られている我々の視点はいったい誰の視点なのか?」という疑問に対しては、すぐに解答が与えられるだろう。王女の上部、壁にかかった鏡に反映する国王、フェリペ四世こそがその視点の持ち主である、と。つまり絵画の外で見ている我々の視点とマルガリータの見ている対象-国王夫妻は一致させられ、鑑賞者は彼らの視点と同一化することになる。

そして鑑賞者が再び画中のベラスケスに視線を移せば、先ほどまでの印象とは違い、彼が後方に退き一瞥している対象は他ならぬ国王夫妻である、と「理解」することになるだろう(しかしこれは言わば「整合的な記述としての理解」であり、前述の論文に対しても述べた様に、この絵を見たときの不安定な位置の経験とこの「論理-理解」は、常にズレが伴う)。

さて、むしろここで問われるべきなのは、視点とそれを持っている筈の身体とは本当に一致するものなのか、それらはある同一の所有者に帰属するものなのだろうか?という問いだろう。

いわば視点だけが身体を離れ、画布内の人物と事物の配置によりその立場-国王、あるいは鏡越しに自らを見る画家-に移ってしまうということ。そしてまたこちら側の「身体」も、奥の鏡に反射された像により「見られている私の身体は、勝手に向こうにある像に表象されている」と、奇妙な感覚に陥る。

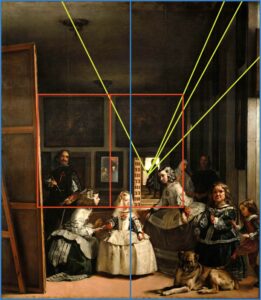

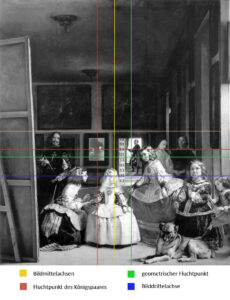

レオ・スタインバーグは、“Velazquez’ Las Meninas”で、先に挙げたJoel Snyder, Ted Cohenの論文の正しさを肯定しつつ、更にこの絵には「中心」が三つあるという分析を行っている。壁の中心としての鏡、画面の中心としてのマルガリータ、視線の中心としての消失点である。下記のFig.7は、それを理解しやすくする為私が作成した図である。

Fig.7 筆者作成(スタインバーグの批評本文には図が無い為)。赤線は壁の中心としての鏡、青線は画面中心としての王女、黄線の交わる点が消失点を示す*14。

Fig.7 筆者作成(スタインバーグの批評本文には図が無い為)。赤線は壁の中心としての鏡、青線は画面中心としての王女、黄線の交わる点が消失点を示す*14。

描かれた範囲としての壁面の真ん中に鏡があり、王女のおおよそ左目のあたりに、画面の中心線が来ている。そして消失点が戸口の男の肘のあたりにある事がわかるだろう。スタインバーグの批評自体は、極めて単純化してしまうと、画家-鏡-鑑賞者-絵画内の画布の循環構造、視線同士の錯綜した自己言及性といった事を主眼にしており、ここでは詳しく触れない。しかしこの中心の複数性こそ、「この絵を見たときの不安定な位置の経験」を生じさせる仕掛けになってもいる。つまり、サール的な見方はこの絵画上の構成によりむしろ必然的に生まれる。

更に作品を観察し、議論を展開するなら、鏡には国王一人が写っているのではなく、王妃もまたすぐ隣に立ち写りこんでいる、という事実を見過ごすわけにはいかないだろう。鏡に写るのが王であるフェリペ四世のみであるなら、鑑賞者の視点とそれが完全に一致し、論理的には揺るがない1対1対応と見做すことができる。しかし視点の持ち主が誰なのかの「種明かし」として示される鏡に、二人の人間が描かれているという一種の居心地の悪さ-僅かにだが自らの位置が確定できなくなってしまうという事態-に、我々は捕らえられてしまう。たとえ絵画空間における描写上の視点としてはそれが王のものだったとしても、鑑賞者の内部では、この並置によって「定まらなさ」の微細な経験が生じるのだ。付言すれば、その「定まらなさ」は、中央にいる王妃マルガリータの視線の方向によっても生じている。消失点に正対する位置に国王がいるとすれば、マルガリータの視線はそれよりは左を見つめているようにも見え、彼女は王ではなく、左隣の王妃を見ている、と考える事もできるからだ。こうして観客の位置は僅かに揺らぎ、定まらない。

つまり《ラス・メニーナス》で起きているのは、領域ごとに浮かび上がる幾つかの平面とそこに描かれた関係性の中で、視点とその所有者であるはずの鑑賞者の身体の位置が揺らぎ続けるという、そんな事態なのだ。注意深く述べれば、その事態が意味するのは「視点=視覚と身体が自由に切り離し可能で独立できる」という話ではない。あらかじめそれらに安定性があり自在に分離する、というのではなく、この揺らぎは、論理的には切り分けられない関係性(視線と肖像や画布、あるいは消失点)に規定された効果であり、後述するようにそうした論理とズレを伴いつつ進行する経験的な展開の徹底に、この作品の中核がある。

ところで、前章で私が書いた「画家のパレットに置かれた絵具の二重性」は、この鏡においても語られるべき重要な側面である。すなわち、当然のことの様に思われるが-この鏡はベラスケスが描いた絵画の中の鏡であり、それは常に絵の一部=絵である。ここでは表象内部の意味としての「鏡」と、絵画における描写としての「鏡」の二重性がある。パレットと絵筆を持った画家がすぐ隣に(前述した様に、遠近法的空間として認識すればそこには距離があるが)描かれているのは、鏡はそれが鏡であると同時に「描かれたものとしての絵画」でもあることを示している。

Fig.2で、私は画面の中央を挟むように二本の赤い横線を引いている。この枠内に《ラス・メニーナス》に登場する人物のほとんどの頭部とその視線、あるいは主要なモチーフが描かれている。この空間内で継起しているのは、鑑賞者の身体や視線が転移する装置であると同時に、それはベラスケスという画家による「描く」というパフォーマティビティ、その自己言及的な展開でもある。つまり、1~3の数字による左から右への流れは、画布/パレットから、鏡/肖像画、そして戸口に立った、画家と同名の男「ホセ・ニエト・ベラスケス」へという、「描くこと」を通し-観客をも巻き込みつつ-、画家という存在が構造的に転移していくドラマでもあるのだ。

3.

さてホセ・ニエト・ベラスケスとは誰か。一般的な知識としては、彼は王妃の侍従長であり、宮廷のタペストリーを収集・管理する役職にもついていた。ディエゴ・ベラスケスと同名だが親戚であったという証拠は無い。しかしこの絵画空間において、画家と同名である事は全くの偶然であり無関係かといえばそうではなく、ヴィクトル・ストイキツァは「このような戯れは、タブローの需要層として想定されていた教養人たちにとっては、十全に理解可能なものであった。当時にあっては、数多くの奇想が知られていた(Baltasar Glacian, Agudeza arte del inegio, 1642)が、中でも「名前の機知(Agudeza nominal)」は、とりわけ重要な位置を占めている」と書いている*15。

『批評空間』の討議で、岡﨑乾二郎は《ラス・メニーナス》について、消失点の正しい位置に触れつつ(つまり国王、鏡、背面の画布が正面から対応しているのではなく斜めにズレている事を考慮に入れ)、言及している。この議論は、そのズレを前提に、ニエト・ベラスケスの絵筆を握っているようなポーズと、画面右下の犬に足を乗せたニコラ・ペルトサートのポーズとの同型性に、王と王妃を中心とした表象のシステムというよりも、同時に、むしろそれを成立させ、且ついつでも消去しまた描き直せるような、画家の行為性を中心として展開している*16。

「これはポーズが終わった瞬間で、それを示唆するように少年*17が飛び込んできて(身体の半分は画面の外)犬を蹴飛ばしている。その少年と、絵を描いている姿に見えるもうひとりのベラスケス(やはり部屋の外にいる)が、同じ姿勢をしている。ということは、少年が犬を蹴飛ばすように画家がもう一度、筆を走らせるだけで全ての光景は変更できる事を示唆しているととれないこともない。〔…〕見られるだけの対象に見るという行為が物理的あるいは行為的に直接関わり変更する可能性があることが、この少年の行為と画家の筆先に託され暗示されている」*18

上記の引用箇所だけではなく、岡﨑による、ブルネレスキ、ファン・アイクを通したこの絵画の位置づけは明晰で、(浅田彰による応答も含め*19)非常に示唆に富んでいる。

ただ、今まで述べたことを遡行すれば、本論中での行為、あるいは視線-身体の転移、といった言葉で提示したい観点とは、やはりやや異なる部分がある。

しかしここではひとまず、記述-分析を続けたい。

Fig.8 左右の緑の枠は、二つとも同じサイズである。鏡の額の太さと、男の立つ戸口の枠の太さも、ほぼ同じであり、戸もまた鏡と同じ「額縁」を持った平面として区切られている。

Fig.8 左右の緑の枠は、二つとも同じサイズである。鏡の額の太さと、男の立つ戸口の枠の太さも、ほぼ同じであり、戸もまた鏡と同じ「額縁」を持った平面として区切られている。

Fig.9 階段と壁との、水平方向への連続性を理解するために、あえて緑、青線を消去したもの。

Fig.9 階段と壁との、水平方向への連続性を理解するために、あえて緑、青線を消去したもの。

最初のFig.2を拡大し、上下の赤線で挟まれた空間を見ていこう。ここでは、いわば画家を挟んで、三つの「絵」が並んでいる*20。画布、鏡、扉の外の空間である。さらに、扉の外、階段の線と、鏡のある壁面の下部に線が直線でほぼつながっている(Fig.8)。遠近法的空間を前提にこの領域を見るとわからないが、その見方を一度消去し、「画家を挟み右横に伸びる平面」と思えば、一目瞭然のつながりとなるだろう。この領域内で展開しているのは、僅かに異なるレベルではあるが、画家の描くという「行為」の流れ、連続性である。付け加えると、奥の壁面の底辺から水平に線を伸ばすと(つまり画面中央下部の赤線のことだが)丁度腰に吊るした棒(元々キャンバスの長さを計る際に使うものだが、ベラスケスは距離をとって描くために絵筆をくくりつけていたという*21)が線の下側から覗いている。正確に言うと下側はくっきりと光を浴びているが、上はそこから切断されているかのように、影で隠れている。この描き方はベラスケスがこの赤いラインを明瞭に意識していなければ不可能である(Fig.10)。

Fig.10

Fig.10

さて、ホセ・ニエト・ベラスケスと画家ベラスケスの転移関係については岡﨑だけではなく、上述したようにストイキツァも指摘している。とりわけ、ゴヤの《自画像》(Fig.11)を引用し、その絵で描かれたゴヤの姿勢、構図と《ラス・メニーナス》におけるニエト・ベラスケスとの類似を見出し、むしろゴヤこそ「二人のベラスケス」の相似を指摘した最初の者だった、と書いている事は注目に値する*22。

Fig.11 フランシス・ゴヤ《自画像》

Fig.11 フランシス・ゴヤ《自画像》

1790-95年、油彩、42 x 28 cm

Royal Academy of San Fernando

あるいは、姿勢の相同性だけではなく、行為の相同性からも、こう言えるだろう。画家は絵画を描いている最中、ニエト・ベラスケスは、出口と入り口の途上にある(通常、採光のためにカーテンを開き、こちらをうかがっているという解釈がなされることが多いが、ここを開いても室内全体にどれほどの光が入ってくるのか疑わしい)。そしてカーテンを掴んでいるのか、奥の戸の取っ手を掴んでいるのか、どちらにも見えるが、拡大画像を見ると戸を掴んでいるように見える*23。つまり、彼は今からこの階段を登り、登りきったところで右手に掴んだ取っ手によって戸を閉めるだろう、という行為の流れが暗示されているのだ。彼がそうした「行為の途上」にあるのは、左の画家が、「絵画を描く途上」にあるという事と、相似形を成している。

段を昇り戸が閉められる(それがカーテンでもあってここでは同じである)と、当然ながらニエト・ベラスケスの視界からこの絵の光景は消える。

Fig.12 ホセ・ニエト・ベラスケスの拡大

Fig.12 ホセ・ニエト・ベラスケスの拡大

ところで、この侍従長は、画家の分身であると同時に、鑑賞者の分身でもある。彼から見える情景は、反対側からとはいえ、我々の見えている情景とほぼ同じだからだ。しかし厳密に言えば、ニエト・ベラスケスは我々から見えない重大な秘密、すなわち後ろ向きの画布に何が描かれているかを知っており、我々よりも上位の視線を所有している、という見方も可能であるとは言えないだろうか?いや、必ずしもそうとは言えない。壁の扉の奥にいるニエト・ベラスケスからは、この絵画の重要な要素である「鏡の反映」が見えていないからだ。つまり、視線相互の関係性を考察すれば、彼が上位の視線を所有=メタ的に位置しているわけではない、ということがわかる。

言い換えれば、もっとも奥に位置して室内の全景を把握している彼は、鑑賞者とある意味では「同じ情報」を共有していると言っていい。この男から唯一見えないのは鏡(勿論壁にかかった他の絵も含まれるが)だが、彼は夫妻の正面にいるため、そこから国王夫妻を見ると、恐らくほとんど国王から見た「鏡の肖像画」と変わらない角度で見えるだろう*24。そして鑑賞者から見えないのは画布だが、鏡を通して見えている、という意味においてニエト・ベラスケスとは逆側の位置に立ちながら、同じだけの「情報」=視界を共有している。

ここで鑑賞者は、消失点の付近にいるニエト・ベラスケスと、反対側の位置にいながらその視点-視界を共有しているような感覚に陥る。つまり、あえてわかりやすくするため物語的に言えば、観客にとっての「本当の鏡」、「本当の鑑賞者の肖像」は、消失点にいるこの男である。最終的に視点、身体の転移は国王と鏡を中心としているのではなく、ニエト・ベラスケスと鑑賞者の間で発生しているのだ(ただし、この言い方は、鑑賞者が段階的に経験する事ではなく、この絵の違う箇所を見る毎に移り変わり揺らぐものを、あえて物語的に語り直している、と言っていい)。

そして、このベラスケスの分身が一度空間の外に出て、戸を閉めると、こちら側の視覚もまた戸という障害物に遮られ、この絵が見えなくなってしまうような錯覚、視点の転移が起こるだろう。同時に、一方では戸口のベラスケスの側に転移しつつも、彼が視界から消えた時=彼が戸を閉めたとき、見ているこちらの存在も彼からは消えてしまう。

この複雑な視点と身体の転移関係において、こちらの生存、身体のある場所が、むしろ絵の最奥の人間によって消されてしまう。つまり、この絵画には行為による転移関係の、連続した運動がある。そしてその転移の運動の消滅と共に初めて、「この視点の持ち主は(あるいはこの身体は)自分だった」と人は思い起こす。いや、思い起こすというよりも、その時、気づき、生まれ直す。

やや入り組んでしまった今までの議論を整理すれば、この《ラス・メニーナス》論では、二つの分析軸があった。画布に対する鑑賞者の物理的な身体の位置(の揺らぎ)、あるいは心理的な同一性の混乱などの問題系、いわば画布と観客との垂直的な関係と、絵画内における画家の「アクト=行為」の横へのスライド、という水平的な関係である。これらの関係性を混入させ、錯綜させる事でベラスケスはこの作品の複雑さを成立させている、と言っていいだろう。

ところで、私は1章で、「国王夫妻の場所から、中心にいる幼い王女マルガリータが立っている場所までは12フィート(約3.6m)もあり、その間に何も無いにも関わらず、人物たちが絵画中の画布のラインから前に出ていないのは、実はかなり不自然でもある」と書いた。これは換言すれば、画布のラインが舞台の前端であるように機能している、という事でもある。そしてこれは《ラス・メニーナス》が演劇、舞台の一場面の様だと言われることと、無関係では無いだろう。

安定した見る-見られる関係を固定する空間が「劇場」なのではなく、視点の転移、身体の定義づけが関係性の中で変動し、観客としての安定した場所が確保できない、その錯綜した反転の仕組みこそ「劇場」である。

4.

ベラスケスは「卑しい手仕事」と見做されていた画家という職業(絵を売って生計を立てることは侮蔑される事だった)、その政治的緊張感と共に生きていた。だからこそ彼は名誉として「サンディアゴ騎士団」への入団を執拗に追及し、また「絵画」というジャンルの社会的地位の向上を目指していた様に思われる。

つまり若干レトリカルに述べれば、《ラス・メニーナス》は「国王、あるいは王妃や王女のため」に描いていない、と言える*25。ではこの絵はベラスケスの向上心のためにあったと言えるかというとそうでもなく、それは絵画という技術が持つ可能性、論理の提示なのだ。すなわち、たとえフェリペ四世自身がこの絵を見たとしても、それが「見るという行為」である以上、視点、身体の錯綜した反転が起き、自らを安定した立ち位置に確保することができない。ベラスケスのこの作品は、国王一家に比較してあまりにも尊大に自分を描いているという不遜さによって当初批判された。だがそれよりも、むしろこの仕組みが原理的にもつ権力関係への問いかけが緊張感を孕んでいたのだ。

冒頭で、私は「コロニアル・スタディーズの見地から書かれたバイロン・E・ハマンによる論文」、 “The Mirrors of Las Meninas: Cochineal, Silver, and Clay”について少し触れたが、最後に再び紹介したい。

《ラス・メニーナス》における画面中心の三つの物=侍女がマルガリータに差し出している「ブカロ(水差し)」と握った銀の皿、そして国王夫妻と共に鏡に写るカーテン、これらは全てスペインの殖民地であった南米の産物であり、被植民者の労働の結果でもある。

それら三つの物を、詳細な調査と研究によって、ハマンは植民地の労働者の「肖像画」として描き出している。ブカロは南米の土と陶工によって、銀はアンデスの鉱山から、カーテンの赤はサボテンに寄生する昆虫から採取できる「コチニール」という、今でも広く使われている色素で染められている。つまり商品の消費=豪奢な宮廷絵画からは消去されてしまう、商品の生産過程、被植民者の労働の痕跡に光を当てている(但し当時のスペイン宮廷は財政が傾いており、従者に給与を支払えず、王が一セントももっておらず、腐った肉の料理が出てくる、などという事情も同時に書かれている*26)。

何をもって、誰が表象するのか-《ラス・メニーナス》が自ずと証明しているように、この問いかけは、人に多くの言葉を語らせる。ハマンは上述の論文で、ベラスケスや《ラス・メニーナス》自体を批判しているのではなく、むしろベラスケスは意図的に-給料を支払えない宮廷がそれでも所持している搾取の結果物を、中心に描くことで-王室へ多少の皮肉をしている、といった論じ方をしている。ただ、些か踏み込んで言えば、この作品はやはり西欧絵画の「代表」というだけではなく、ヨーロッパの植民地主義の歴史、文化的結実の「代表」としてもまた存在する事になるだろう。

勿論、「もしも植民地への暴力や支配ゆえにこの絵画があったのなら、植民地支配が無くて、この作品も無い方がいい」のだ*27。何かを代表とし、それを前提に共有されてしまう歴史の閉域性(「スペイン・バロック絵画の代表作」)とそれを可能にしている経済、物理的な支配の構造。しかしここまでこの作品について長々と書いてしまった今、では何が言えるだろうか。そして私がいるユーラシア大陸の東端から、西端にある絵画を考えるとはどういうことだろうか。私はここで長く分析に没頭し、何を書いていたのか?そして書くことで何を代表しているのか?と、戸が閉められて初めて「ここにいた」と気がつくように、問うことになる。

*1 ミシェル・フーコー『言葉と物』渡辺 一民/佐々木 明訳、新潮社、1974年

*2 ジョン・R・サール、寺島悦恩訳「『侍女たち(ラス メニーナス)』と絵画的再現のパラドックス」『ユリイカ』第15巻第9号、1983年(John R. Searle, “”Las Meninas” and the Paradoxes of Pictorial Representation” Critical Inquiry, Vol. 6, 1980)

*3 Joel Snyder and Ted Cohen, “Reflexions on “Las Meninas”: Paradox Lost” Critical Inquiry, Vol. 7, No. 2 ,1980(https://www.jstor.org/stable/1343136#metadata_info_tab_contents)

*4 Leo Steinberg,“Velazquez’ Las Meninas”October, Vol. 19, 1981(https://www.jstor.org/stable/778659?read-now=1#page_scan_tab_contents)

*5 George Kubler ,“Three Remarks on the Meninas”The Art Bulletin, Vol. 48, No. 2, 1966 (https://www.jstor.org/stable/3048367#metadata_info_tab_contents), “The “Mirror” in Las Meninas”The Art Bulletin, Vol. 67, No. 2, 1985, (https://www.jstor.org/stable/3050915#metadata_info_tab_contents). ちなみにクブラーは、前者の論文では、演奏者が王の前に集う光景を描いたドイツの細密画との比較を通じて、演奏と描写、絵画と音楽を対等としたいベラスケスの意図について(当時音楽の方が芸術としての地位が高かった)書き、後者の論文では《ラス・メニーナス》における鏡は、純粋な鏡でも肖像でもなく「鏡に写ったものとして描いた肖像画」であるという説を提示している。

*6 Byron Ellsworth Hamann, “The Mirrors of Las Meninas: Cochineal, Silver, and Clay”The Art Bulletin, Vol. 92, No. 1/2, 2010 (https://www.jstor.org/stable/27801653#metadata_info_tab_contents)

*7 ただし異論もあることは言うまでもない。慣習的に一つの絵に国王夫妻を並べて描くことは非常に稀であり、また肖像画にしては大き過ぎるサイズである、などである。一方でスタインバーグの上述の批評文では、スペインにおいて国王夫妻を並置した肖像画の先例を挙げた、他の論文を反証として参照している。

*8 Snyder ,Cohen, op. cit. 435p

*9 ミシェル・テヴォー『不実なる鏡』、岡田温司/青山勝訳、人文書房、1999年。または森村泰昌『美術の解剖学講義』筑摩書房、2001年。また,森村の作品に、鏡としてこの絵を捉え、絵の前で同じ様なモデル、ポーズをとった《侍女たちは夜に甦るIV:画家の背中越しに秘密の光景を覗く》(2013)がある。

*10 石田英敬は、近年の《ラス・メニーナス》研究において、遠近法の再検討やCGを使った計算によって「大きな鏡が前面にある」という説が再び注目されていると、『No3 フーコー『言葉と物』を読む:「侍女たち」の解剖学」で参照している。勿論私にはその正当さを実証できないが、この説が実証されたとしても、その「認識」と絵画を見た時の経験のズレは変わらず発生する。つまり、大きな鏡説は作品の作者、鑑賞者の位置を空無化し、作品自体の視線の反射のなかで完結するという、鏡の迷宮としての「バロック的絵画」を極限化したものと言えるが-そしてそれも興味深いのだが、作者の制作方法、理念としての枠組みと、実際に機能する絵画の平面は一致することはない(勿論、どんな作品であれそうだが)。

*11 そもそもベラスケスの描法は、距離をとって見ると高精細で緻密に描かれているように見えるが、近づいていくにつれて絵具の筆触、物質性が際立って見えてくるというものだった。

*12 ヴィクトル・ストイキツァ『絵画の自意識―初期近代におけるタブローの誕生』岡田 温司/松原 知生編訳、ありな書房、2001年、478頁註68

*13 David G. Stork, Yasuo Furuichi, “Computer graphics synthesis for inferring artist studio practice: an application to Diego Velázquez’s Las Meninas”Proceedings of the SPIE, Volume 7238, id.723806, 2009 (https://www.researchgate.net/publication/253638669_Computer_graphics_synthesis_for_inferring_artist_studio_practice_an_application_to_Diego_VelAAzquez’s_Las_Meninas)

*14 この図に近いもので下の画像のものがあるが、本文の議論とはやや異なり、解説がわずらわしくなる恐れがあったため、使用しなかった。ちなみに《ラス・メニーナス》における消失点の正確な位置は、もともと多少曖昧なものになるように描かれている。Amy M. Schmittermは“Picturing Power: Representation and Las Meninas” で、Jonathan Brownの“Velazquez: Painter and Courtier ”(1986)を参照しつつ、そのことに触れている。

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diego_Vel%C3%A1zquez_Las_Meninas_Die_Hoffr%C3%A4ulein_Schema.jpg%C3%A4ulein_Schema.jpg), Prof.SpongeBob

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diego_Vel%C3%A1zquez_Las_Meninas_Die_Hoffr%C3%A4ulein_Schema.jpg%C3%A4ulein_Schema.jpg), Prof.SpongeBob

*15 ストイキツァ、479頁註89

*16 「『ルネサンス経験の条件』をめぐって」大澤真幸・田中純・岡﨑乾二郎・浅田彰、『批評空間』第3期第2号、2002年

*17 岡﨑はここで彼が「小人」であることは認識しつつ、便宜的に「少年」と呼んでいる。

*18 同上、152頁

*19 但し一方では浅田彰は《ラス・メニーナス》を「(ベラスケスは)表象のシステムをズラしている」、「古典主義的に安定した表象のシステムを脱構築している」といったコンパクトな表現にまとめているように見える。本論ではむしろ、具体的、詳細な分析によって生じてくる作品の可能性について書きたい。

*20 ストイキツァも前出『絵画の自意識』で、二つの平行性について言及している。また、同上の討議において、岡﨑乾二郎も《ラス・メニーナス》への言及の最初に、鏡とこの戸口のサイズの同型性について、簡単なかたちで触れている。

*21 大髙保二郎『ベラスケス 宮廷のなかの革命者』岩波書店、2018年、219頁

*22 ストイキツァ、389頁

*23 このサイトでも取っ手について言及されている。 Yann Minh“The mirror point of view A computer graphic analysis of the Velasquez’s Painting : Las Meninas”, 2008(http://www.noomuseum.net/noomuseum/Velasquez-0100.html)2022年12月19日 22:39閲覧

*24 この位置から正面に見えることはフーコーも指摘しているが、基本的に「言葉と物」の第一章の議論はあくまで(不在であれ)王と鏡を中心とした表象のシステムの強調で、絵画の内部での画家とニエトの姿勢の同型性、画家のパフォーマティヴィティ=表象の物質的成立とその転移については触れていない(この点は、先述した『批評空間』の討議でも批判されているが)。そもそも、フーコーの解釈枠からすれば、私の議論は全体として「近代以後」の見方である-いわばアナクロニスティック、事後的な解釈と見做されるかもしれない。しかしあえてよりアナクロニスティックに言えば、「近代的主体」とそこからの変移が既にこの作品にはある、と言ってしまおう。また、むしろ「古典主義時代の表象の表象」としてこの作品が「代表(=表象)」されてしまうということ、作品を「代表」として語ってしまうその欲望自体が、この絵画の仕掛けによって用意されているといってもよい(勿論、『言葉と物』という本の第一部の序章としては完璧なのだろう)。

*25 “Picturing Power: Representation and Las Meninas” で、Amy M. Schmittermは、私の議論とは反対に、この絵はずっと国王の執務室にあり、鑑賞者は国王以外を想定していない(つまりフェリペ四世自身が見ることによってのみ絵画が完結する)、という観点から王と表象、権力に関する議論を展開している。ここでは従来の美術的な文脈からの解釈を批判的に参照している。ただ、私としては、やはりその議論においては、遠近法の消失点にいるニエトと鑑賞者との関係性が上手く語れていないように思える。

*26 Byron Ellsworth Hamann,, op. cit. 29p

*27 これはある文芸批評家の、中上健次とその文学、被差別部落の関係を巡り講義の際に語った言葉を思い起こし、私が換言したものでもある。

参考文献

スヴェトラーナ・アルパース「表象のない解釈 「宮廷の侍女たち」を見る」宇野宏子訳、『現代思想 フーコーの18世紀』Vol.16-13、1988年

Svetlana Alpers, “Interpretation without Representation, or, The Viewing of Las Meninas ”Representations, No. 1, 1983(https://www.jstor.org/stable/3043758)

ユベール・ダミシュ「疑わしき点」高頭麻子訳、同上

Amy M. Schmitterm, “Picturing Power: Representation and Las Meninas” The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 54, No. 3, 1996(https://www.jstor.org/stable/431627)

ヴィクトル・ストイキツァ『絵画の自意識―初期近代におけるタブローの誕生』岡田 温司/松原 知生編訳、ありな書房、2001年

平倉圭「ベラスケスと顔の先触れ」、小林康夫編『美術史の7つの顔』未来社、2005年

マルコ・カルミナーティ『名画の秘密 ベラスケス ラス・メニーナス(女官たち)』佐藤幸宏訳、西村書店、2016年

大髙保二郎『ベラスケス 宮廷のなかの革命者』岩波書店、2018年

参考サイト

石田英敬『石田英敬の「現代思想の教室」『第Ⅱ期開講 『言葉と物』を読む: 「ラス・メニーナス」をめぐって No.1』、シラス(https://shirasu.io/t/nulptyx/c/igitur/p/20220319222236)

石田英敬『石田英敬の「現代思想の教室」』、『第Ⅱ期開講『言葉と物』を読む 002: 「ラス・メニーナス」をめぐって bis』、シラス(https://shirasu.io/t/nulptyx/c/igitur/p/20220329082512)

石田英敬『石田英敬の「現代思想の教室」』『No3 フーコー『言葉と物』を読む:「侍女たち」の解剖学」、シラス(https://shirasu.io/t/nulptyx/c/igitur/p/20220416102123)

Casey Lesser“Centuries Later, People Still Don’t Know What to Make of “Las Meninas”, Mar 24, 2018 6:56AM, Artsy, 2022年12月19日 6:35閲覧

(Why “Las Meninas” Continues to Mystify | Artsy)

影山幸一「ディエゴ・ベラスケス《ラス・メニーナス》──移ろう真実 松原典子」、artscape、2022年12月19日 6:52閲覧 (https://artscape.jp/study/art-achive/10175523_1982.html)

「ラス・メニーナス」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』、2022年12月19日 3:52閲覧 (https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B9#cite_note-stone35-28)

「ラス・メニーナス」『フリー百科事典 ウィキペディアスペイン語版』、2022年12月19日 3:53閲覧 (https://es.wikipedia.org/wiki/Las_meninas)

大髙保二郎「『ラス・メニーナス』の落し穴:HOWをめぐって」『美学・美術史学科報』No.20、跡見学園女子大学美学美術史学科、1992年(https://atomi.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=1938&item_no=1&page_id=13&block_id=21)