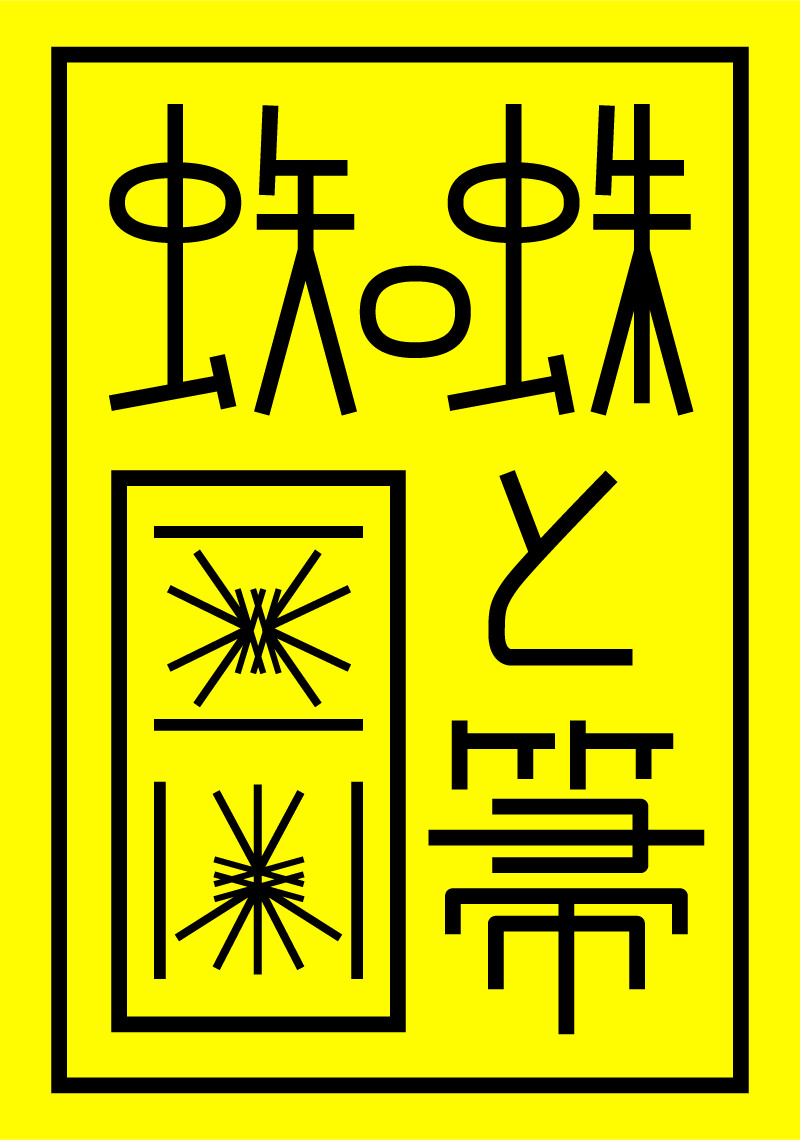

【小説】森鴎外の「花子」について(2012)

森鴎外の短編を読むと、これははたして小説なのかそれともエッセーなのか曖昧に見えるものが多い。それは森鴎外にとっての小説の目的が、ジャンル的な意識によっているわけではないからだろう。ただ、鴎外の作品は確かに小説だと思う。小説という方法はいくつかの利点があるのだろう。大きな要素として小説は、比喩的、あるいは「わたし」を分身的(二重性)に語ることができる。もう一つはすべてを説明し、結論としてまとめる必要はなく、枠組み自体を放り投げるように提示し完結させることができるからだ。その着地の仕方とは、方法としての小説の一つの大きな可能性である。もちろん、このことは鴎外に限ったことではない。ただ、それほど鴎外の作品を読んだことのないが、少なくとも僕が読んだ作品は、着地や問題の提示の仕方が独特な感覚を持っている。それは小説というよりもまず批評的であり、かつ小説という方法によって導きだされる批評的な眼差しの提示。鴎外の短編小説「花子」も、その類いの作品だといえる。

「花子」では、彫刻家のオギュースト・ロダンと、日本人でロダンのモデルになった花子、そして花子をロダンに紹介し、仲介と通訳として呼ばれた医学生の久保田の間で交わされるやり取りが描かれている。

久保田の仕事は、すでに巨匠として認められているロダンに花子を紹介すること、そして花子にヌードになることを承諾させることであった。この仕事が描かれる上で、二つの部分がポイントになる。

一つは花子にヌードになることを認めさせる時の久保田の交渉の姿勢である。久保田は、芸術がどういうものかおそらくステレオタイプなイメージしか持っていない。だから、花子を説得するときに、これは猥褻ではないという説明が逆に猥褻な感覚をあるいは小市民的な勘定を呼び起こす。ロダンと花子の仲介をする上で、久保田の意識にはあきらかに、西洋の彫刻の権威であるロダンに日本の裸の女性を差し出すという生々しさが含まれている。だからこそ、久保田はけして美人ではない花子をロダンに紹介したことを恥じるのである。彼は日本人女性を代表する者としてのモデルが花子ではまずかったと思うのだ。だが、ロダンは、久保田とは全く違う視点で花子を見ているので、久保田の予想に反して花子をモデルとして気に入る。

もう一つは、ロダンと花子がアトリエで制作に取りかかっている間、書籍室で待っていた久保田はボードレール全集の中の「おもちゃの形而上学」という文章を読む部分である。その内容は、子供がおもちゃを与えられ、しばらく遊んだあとに、壊してみようとするとき、子供がおもちゃという存在の背後にあるものに関心が向かう。それは子供がメタフィジックなものを志向していると書かれている。つまり、壊してみようとおもちゃを扱うことで、これがおもちゃでしかないという括弧を外し、背後にある何物かを引き出そうとするのだ。久保田はボードレールのその文章にいたく感心する。そのあとすぐにロダンが彫刻とモデルの関係について話すのだが、ロダンがモデルから美を引き出すことは、子供がおもちゃを壊そうとすることと強く結ばれている。

「人の人体も形が形としておもしろいのではありません。霊の鏡です。形の上に透き徹って見える内の焔が面白いのです。」とロダンは言う。ロダンの作品を思い出してくれればわかりやすいが、ロダンはモデルの人体を破壊するギリギリのラインまでいくことで、彫刻の人体のなかにメタフィジックなもの、つまり生命を作り出そうとする。これは、モデルの人間性を無視し、一度「物」として扱うことで、彫刻に新たなるリアリティをうみ出すことである。それこそがロダンのなかでの美であり、社会的な女性の容姿に対する美的基準が問題になっていないことが理解できる。ロダンは、花子の脂肪の少なく腱が太くたくましい身体を賞賛し、美人ではないというところにいっさいの不満を持たなかったのだ。

ここでは、ロダン/子供のモデル/おもちゃに対する暴力と、久保田が取り持った社会的贈与として女性を差し出すことの暴力が対置することで、この小説は終わっている。いくら芸術的な思想がそこに反映されているとはいえ、ピカソが描き出すような画家/彫刻家とモデルの関係は、明らかな暴力が介在している。そこに久保田/鴎外の解釈は与えられていない。鴎外はピカソなどが扱った問題を、日本と西洋という単純な枠組みがニセであるということも含めてよく理解していたのだと思わされた作品だった。