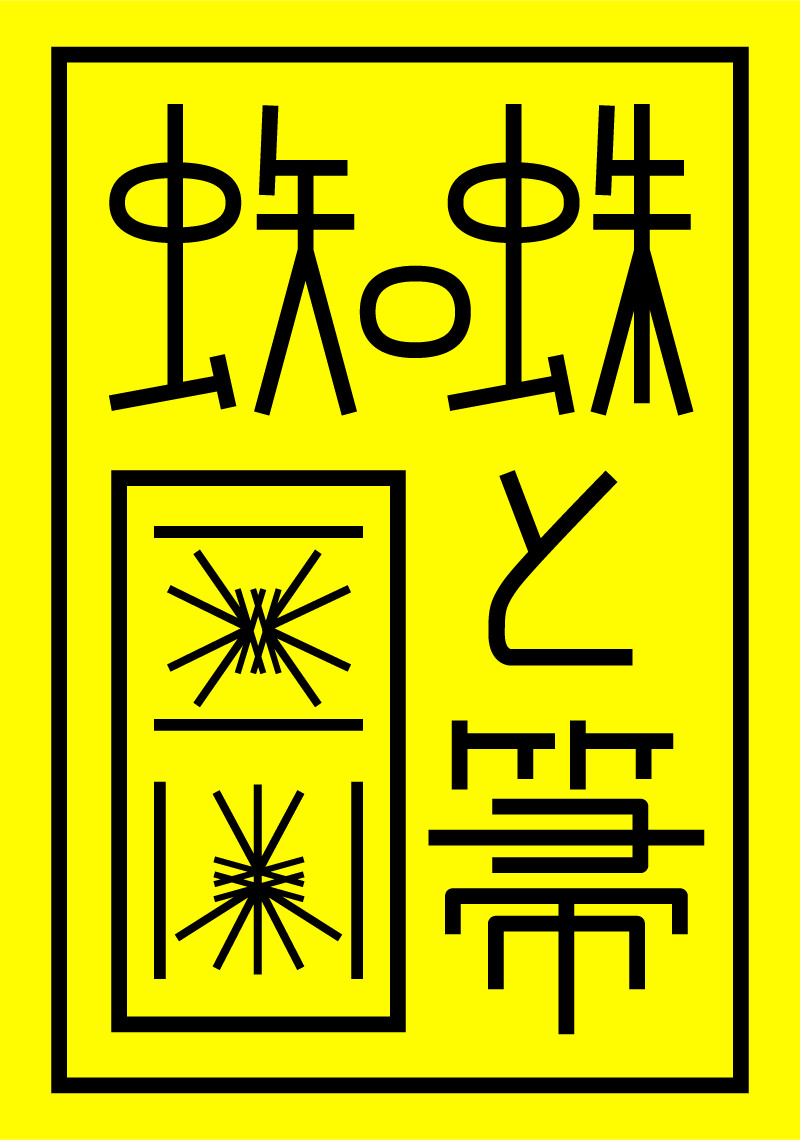

【映画】清水宏監督『有りがたうさん』について(2012)

1

清水宏監督『有りがたうさん』(1936)は、南伊豆の下田から東京へと向かうバスの約80キロの道乗りを舞台にしたロードムーヴィーである。狭い道のなかでのバスの移動と、狭い車内での乗客と運転手や道ですれ違う人々などとのやり取りが淡々と描かれる。

そのなかで『有りがたうさん』が中心的に描いているのは、貧しい家庭で育った18歳の娘を東京で身売りさせることであり、これは清水が翌年に撮った『風の中の子供』(1937)と同様の不況や貧困による母子の離別の物語である。

清水は実際に戦後、戦争孤児を引き取り育て、その子供たちを映画に撮っている。この事実を考えると、清水にとって親子の離別はリアリティのある中心的なテーマの一つだったことがわかる。彼の実写主義や、コントロールされた役者とは違う演出法は、子供の身振りや運動に顕著に現れる。それが最も特徴的であるのは子供が何かを走って追いかけるシーンで、これが何度も繰り返し映される。

映画における子供(母子の離別)と現実の孤児の問題は、清水とって重要であっただけではなく、この映画の原作者である川端康成のアイディンティティを考える上でも非常に大きい。

『有りがたうさん』では、穏やかな情景や会話のやり取りを映し出すが、不況による貧困や、過酷な労働、介護問題、故郷をなくすことなどをめぐる深刻な状況が語りだされている。このような設定は30年代から40年代の映画における世界的な同時代性を感じさせるものである。(例えばジョン・フォードの『怒りの葡萄』(1940)) この種の映画では、貧困によって追いつめられる原因が、田舎や農家の中に工業化や資本主義などの近代的な生産システムが入り込んでくること結びつけられる。『有りがたうさん』でも同じ図式がある。製糸工場、トンネル、電信柱、そして村と東京を結ぶバスは、娘が売り飛ばされることと結びつけられる。これは、川端の重要なテーマである社会化されていない私=処女が、社会化される物語になっている。実際本作では、身売りされる少女が東京に行くことによって処女を喪失する危険について繰り返し語られる。

また、清水の同時代の監督たちは、家族たちを徹底的に絶望の縁に追いやる厳しさを持って描くが、彼の映画にはそういった過酷さが感じられない。非常に深刻な状況にあるとはいえ、絶望的な暗さに陥らないのは、清水が資本主義的な揺らぎのない現実ではなく、当時の前近代的な社会の柔らかさを色濃く残しているからではないだろうか。また、自然の厳しさが、アメリカの風土とは同じではないこともあるかもしれない。

それにしても、前近代的な社会のネットワークや共同体を描くにしても、単にムラ社会的な共同体主義に陥らないのは『有りがたうさん』の良いところだ。清水の中の共同体とは、偶然を受け入れるような開かれた共同性である。去る者にも来る者に対しても開かれている。僕が見た清水の映画は、『有りがたうさん』は、『風の中の子供』の二つだけだが、どちらもその共同体のあり方が共通していた。子供たちは新しく来た子供を遊びの仲間としてすぐに受け入れるし、バスに乗ってきた人を乗客は柔らかく向かい入れる。

2

バスのなか以外全編ロケーションで撮られた『有りがたうさん』は、実写主義と呼ばれる方法の代表的な作品である。しかし実写主義は撮影上の感性であるが、それはリアリズムであるわけではないだろう。ロケーション撮影でなければ撮れないものを撮っているが、それは現実以上の何かになっている。そのような細部を重んじる彼の映画は、一つの理想主義ともいえるかもしれない。

清水の映画における子供の運動性も、柔らかな曲線を描く山間も、道を譲らなければ通ることのできない細い道も、空の雲も、それはニュートラルな現実の姿ではない。その運動性や表情は、リアリズム以上の意味を大きく形作っていると感じられた。

『有りがたうさん』では、狭い山道をバスが走る時、人が道を避けてくれるのだが、これにたいして運転手が必ず「ありがとう」という声をかける。そのため運転手は「ありがとうさん」というニックネームで呼ばれており、タイトルはそこから来ている。道の狭さは、道の通行人とバスの運転手の間にネットワークを作り出す装置となっているのだ。道の曲線と狭さはバスの速度を規定し、それによって映画の速度の基準を作り出している。カメラが何を映すのか何を示すのかは、決して無自覚には現れない。現実に忠実な記録などがあるわけではない。

ここで、なぜ退屈な映像と引き込まれる映像があるのかを考える必要がある。 実写主義とは単にありのままの現実を撮るということではなく何を浮きあがらせる。この映像によって世界を変えようとすることとは一つの理想主義なヴィジョンになりえるのである。そして、カメラによって風景を捉えるということは、映像によって観る者の能動性を与えることでもある。実写主義こそ見えにくいものを見えるようにする手段であり、また、清水の映像の様式は、彼の道徳性や保守の精神を浮き上がっている。清水の映画では、危機と隣接した自然と美の拮抗が道徳性を構築させている。だから『有りがたうさん』は、深刻さと解放感と明るさと暗さを共存している。

3

この映画において東京までの 80キロの道のりは、キアロスタミのような緩慢な時間である。その緩慢な時間の流れのなかで、出産、子供時代、少女時代、労働、結婚、介護、死と生の時間をめぐるさまざまなエピソードが繋ぎあわされていく。それは人生の走馬灯のようなものに見え、この映画自体がどこか臨死体験のような感覚を持っている。バスの移動は、所属している社会的場所から切り離された浮遊した空間である。その移動の空間、どこでもない場所のなかでの会話が、そのような感覚を作り出すのだろう。 『世にも奇妙な物語』や心霊もののストーリーなどでバスは、しばしばあの世とこの世の中間の臨死体験の場として利用される。映画のなかで、自然の美しさが際立つのも半分片足をあちら側につっこんでいるような、「末期の眼」のような効果であるといえるのかもしれない。

ここでは人生の不可逆性を描きながらも、複数の人間の時間が折り重ねられることによって、時間が相対化されているような感覚がある。また個々の人物たちは、それぞれ事情をかかえており、共有不可能な他者でありながらも、皆が分身のようにも感じられる。

そして、この映画では車内から前方を眺めている乗客の姿が、映画を観ている私たち、つまり観客と重ね合わされていることにも気がつくのである。