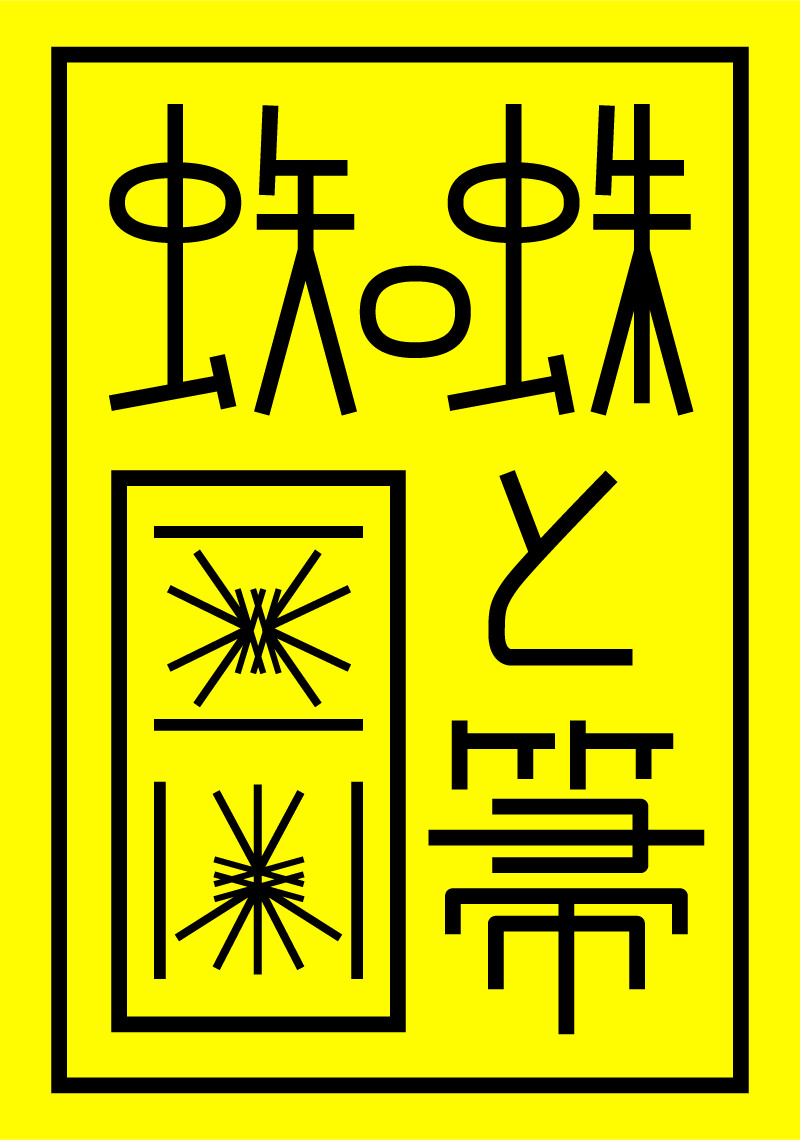

Gordon Matta-Clark: Anarchitect | ゴードン・マッタ=クラークとブロンクス

ニューヨークで初めて訪れた美術館は、世界的に名の知れた美術館ではなくブロンクス美術館だった。その理由は、開催されていた展覧会『Gordon Matta-Clark: Anarchitect』が最終日となり、この日を逃すと見逃してしまうことがわかったからだ。展覧会には、デヴィッド・チュードア の研究者でありアーティストである中井悠くんと一緒に行った。行く途中の会話で、中井くんからブロンクス区の街の歴史を簡単に教えてもらっていた。

ブロンクスにある大通りグランドコンコースは、パリのシャンゼリゼ通りをモデルにした広い道路であり、その道沿いにはアールデコ調の建物が多く建てらたことで知られている。グランドコンコースは1890年に設計され、それに続いてニューヨーク植物園、ニューヨーク動物公園(通称ブロンクス動物公園)などが開設された。ブロンクスは地下鉄の接続とともに人口が急増し、ユダヤ人を中心とした移民の街となって急成長を遂げた。1923年にはヤンキースタジアムが建設され、ブロンクス区はニューヨークの文化的な拠点として重要な位置を占めていった。19世紀末から20世紀初頭のブロンクスは、都市計画と不動産業の連携によって理想的な都市の発展を遂げた場所となった。

けれども、1930年代にはその経済成長は停滞し始め、それとともに徐々に治安の悪化が進んでいった。ユダヤ人などの移民たちは治安の良いところを求めて街を出ていき、移民の構成が変わっていくことによって、さらにブロンクスの治安はさらに悪循環を生んでいった。1960年代後半からブロンクスは、失業率の高さと貧困によって犯罪とドラッグ使用を急増させ、1970年代、1980年代はほとんど居住不可能なほど危険な地域となってしまった。かつての街の繁栄は忘れ去られ、ゴーストタウンと化したブロンクスは、都市の危機を象徴する最悪の場所になってしまった。ブロンクス美術館は1971年に設立されているが、おそらく治安の回復のテコ入れの一つの策であっただろう。70年代のブロンクスの風景を画像検索すると、廃墟化が著しくポストアポカリプスのSF世界のようである。ブロンクスは、1990年代から政府によって改善が行われ、70年代、80年代の破壊的な状況から現在は回復している。

会場風景

会場風景

長い前置きのように感じられるかもしれないが、このブロンクスの歴史は、『Gordon Matta-Clark: Anarchitect』展において重要な位置を占めていた。マッタ=クラークは、ニューヨーク市の急激な景気下降と社会不安な期間である1972年から1973年に、サウスブロンクスで複数のプロジェクトを実現した。そして、彼の代表的なスタイルとなる建築を切断し新たな空間性を創出するサイトスペシフィックな作品群も、サウスブロンクスから始まったのだ。展覧会タイトルにもなっている「Anarchitect(アナーキテクテクト)」は、マッタ=クラークが「anarchy(アナーキー)」と「architecture(アーキテクチャー)」を組み合わせた造語だが、この言葉には、70年代のサウスブロンクスの徹底的な都市の荒廃によって可能となった「自由」の精神が含まれている。マッタ=クラークは、破壊的創造者のようなイメージも強いが、彼によって建築が破壊されたというよりも、その前から建築は廃墟となり壊れていた。彼の建築の解体と創造の仕事は、ブロンクスの廃棄された建築物があることで可能だった。その意味で彼の建築物の切断は、建築=死体の外科的・解剖学的探求だといえる。

マッタ=クラークが扱った建築と、ダン・グラハムの《Homes for America》(1966-67)が扱った建築は、ほぼ同時代のアメリカの風景であるにもかかわらず、その落差は非常に大きい。この事実や背景は、美術の領域を超えて建築論や都市論としても語れるであろう。そして、マッタ=クラークの活動は単に造形的な構造物として美術や建築のようなジャンルに完結するものではなく、社会的、政治的対話や実験性を含んでいる。本展はマッタ=クラークとブロンクスの関係性だけに限定されたものではないが、この部分を起点していた。それがブロンクス美術館で行われたのだから、さらにその印象は強い。

To Encircle Base Plate Hexagram, Right Angles Inverted

To Encircle Base Plate Hexagram, Right Angles Inverted

ところで、当時ブロンクスの風景で作品を展開させた作家は彼以外にもいる。リチャード・セラの初の屋外彫刻作品である《To Encircle Base Plate Hexagram, Right Angles Inverted》(1970−1972)はブロンクスに設置された。セラは、屋外作品の設置場所を考える上で、多くのランド・アートが設置した広大な自然や田舎ではなく都市を選択し、ニューヨーク市の公園管理局に交渉を行った。公園管理局は、セラに250ドルでブロンクスの183rd ストリートの終点の場所を提案した。ここは道路が激しくひび割れし、行き止まりになっており、ゴミが回収されずに散らばっていて、管理の入らない見捨てられた場所であった。そのため、盗難車が置かれ犯罪者の温床となっていた極めて不穏な場所であった。セラはその道路に直径26フィートの円形の板金の作品を埋め込み設置した。結果としては、そんな危険な場所に美術関係者が足を向けることはなく、かつ地元の住人が現代美術作品に関心を持つことはなかった。セラが考えた都市の環境と作品の関係性は機能せず、彼が考えたような成果を得られなかった。

ただし、現在から見ると本作はセラの中でも質の高い作品の一つであるように思われる。この不穏で荒廃した場所にセラの作品は、デューラーの銅版画が持っているような理性的感覚を与えている。サークルの幾何学形態が持つ理性的な意志が、場の無秩序とコントラストを生んでいる。さらに《To Encircle》が上から俯瞰して鑑賞できる環境であったこともこの作品に幸運を与え、形而上的な感覚を生んでいる。

また、この作品は完全に道路に埋め込まれているが、この選択はおそらく現地の住人によって作品が破壊されたりやマーキングにされたりすることへの彼のディフェンシブな態度のように思える。部外者が作ったものや設置したものに対する破壊やマーキングの行為は、住民たちによる敵対性の現れだ。それも一つの他者との対話の力学である。その意味で、セラのこの作品の他には見られないような警戒心(その弱々しさ)は貴重なものである。

セラの《To Encircle 》の写真を見るだけでも、70年代のブロンクスの荒廃ぶりは容易に想像できるが、この同時期にサウスブロンクスからはヒップホップが生まれている。カルチャーの力強さは奥深い。

そして、マッタ=クラークのブロンクスに対する愛着と、ストリートカルチャーの発見は、ヒップホップの誕生と同期している。おそらくセラにとってブロンクスは、マッタ=クラークのような愛着を注ぐ場所ではなかっただろう。マッタ=クラークは、当時初期段階であったブロンクスのグラフティの存在を発見する。彼は、グラフティを美術館やギャラリーの制度の外にあるオフミュージアムな表現行為として共感した。《Bronx Graffiti》(1973)は、地下鉄、壁、建築物に描かれたグラフティをスナップ撮影した白黒写真であり、その色が消された写真のイメージに、エアースプレーで彩色することで再び色を与えた作品である。マッタ=クラークのこの彩色の行為は、建築を切断する仕事のような物理的に削ぎ落としによる行為とは対照的に、物理的に付け足していくプロセスを持っている。

ところで、これら作品は写真や近年の現代美術でしばしば言及される、他者の文化や労働を作者/美術が搾取する構造として批判されるものであるだろうか。マッタ=クラークは、ニューヨークのソーホーでアーティストが運営するレストラン「FOOD」(1971-1974)の立ち上げ、運営をした中心人物である。彼のそのような活動は、リクリット・ティラバーニャをはじめとするリレーショナル・アートや、キュレトリアルなアートの先駆的存在である。そして、現代において彼の活動を、安易にあるいは無意識的に模倣すれば、そのような搾取の問題を孕む可能性は高い。その意味で私たちは、彼の活動を現代に引用することには、慎重になる必要がある。だが、現在と当時では社会状況、美術制度とその制度批判、作品に対する認識のあり様がだいぶ異なる。

Bronx Graffiti

Bronx Graffiti

実際、当時のグラフティに現在のような価値は全く与えられていなかった。そのため《Bronx Graffiti》をワシントン・スクエア・アート・フェアに展示する提案は拒否されている。そして、彼は美術界のこの拒絶に抗議するため、自らでアートフェアーを開催した。しかし、単に美術界だけに向けられたものではないことが、この活動の重要なところである。このアートフェアーの準備中に彼は、会場にトラックを持ち込み、サウスブロンクスの住民を招き、車に自由なグラフティを行わせた。この《Graffiti Truck》(1971)という作品の制作プロセスを記録した写真には、単にグラフティが描いているだけでなく、子供達が集まり、車の上に登ったりしながらはしゃいでいる様子が写っている。こういう場所作りやコミュニティの形成が、《Graffiti Truck》やアートフェアーには含まれていた。そして、これらのイベントは、都市や建築の破壊・犯罪的行為として見なされていたグラフティを、そしてそれを行う黒人たちに対する偏見を取り払うためのイベントでもあった。

来場客がこのグラフティを気に入れば、車を切断しその断片を購入することができたようである。グラフティと収入を結び付ける場の形成が、サウスブロンクスの住人にどのような刺激を与えたかは想像に難くない。

本展で、彼が20代前半から30代前半に行った活動の年齢的なリアリティを実感することができたことは私にとって一つの収穫であった。彼は1978年にロバート・スミッソン(1938-1973)と同じ35歳で、脾臓癌で亡くなっている。このことは、私が二人よりもすでに長く生きていることを意味している。マッタ=クラークが早熟で、力強い制作を行ったのは確かだが、等身大の表現やモチベーションも含んでいた。彼の活動が全て作品としての完成度を有している訳ではない。彼自身もそれが全ての目的とは思っていなかっただろう。神話化されやすい彼の存在に違う側面が見えたのは良かった。

本展で私がもっとも刺激を受けた作品は、《Substrait (Underground Dailies)》(1976)という白黒フィルムを基本にした映画作品だった。ここでは、ニューヨーク市に広がっている地下ネットワークや地下空間が示される。地下鉄、建設中の下水道やトンネル、グランドセントラル駅の地下や、大聖堂の地下にある埋葬所の断片的な風景や調査の様子が映され、そこにナレーションがつけられている。本作は特にスミッソンの影響が強いと思われるが、考古学的な調査と、ホラー映画やSF映画のような禍々しさが不可分なものとして成立していた。そして、地下に広がる社会インフラと、墓地や教会などが、ニューヨークという都市の物理的・精神的な下部構造(無意識の世界)を担っているように感じられる。暗闇の中に浮き上がる物質的重厚感は、都市の下部構造を神話的に昇華させる。マッタ=クラークの代表作である《Day’s End》でもそうだが、彼にとって光と陰は、精神的・社会的・政治的な構造や象徴性を含んでいる。彼は、光や水や風そして空間を遮断するものとしてある建造物を切断する。建築自体を切ることだけが目的ではなく、このことによって境界・空間・時間の認識(ネガティブスペース)の変容に意味がある。この変容の運動は、社会的階層にたいする彼の態度とも結びついており、この撹乱こそが「Anarchitect(アナーキテクテクト)」なのだ。

しかし、それが仮設的でしかありえない所に(マッタ=クラークが望む望まないに限らず)強烈なセンチメンタリズムを含んでいる。スミッソンと比べるとマッタ=クラークは、よりヒューマニズムを含んだ作家だ。ゆえに彼の作品は、スミッソンよりもセンチメンタルに感じられる。

Substrait (Underground Dailies)

Substrait (Underground Dailies)

《Substrait (Underground Dailies)》は展開され、パリの地下を舞台にした《Sous-Sols de Paris (Paris Underground)》(1977)につながっていく。冒頭でグランドコンコースがシャンゼリゼ通りをモデルにしたと書いたが、マッタ=クラークをめぐるニューヨーク/パリの関係性は、偶然ではない因果を感じさせる。

また、マッタ=クラークの多くの作品は、映像や写真でしか残されていない。そのため思った以上に写真のアーティストとの関連性を強く意識された。この部分はスミッソンと共通する部分だろう。特に、現在ホイットニー美術館で開催されているゾーイ・レオナードは、マッタ=クラークとの連続性を感じた。そのことについてはまた別の機会に論じようと思う。