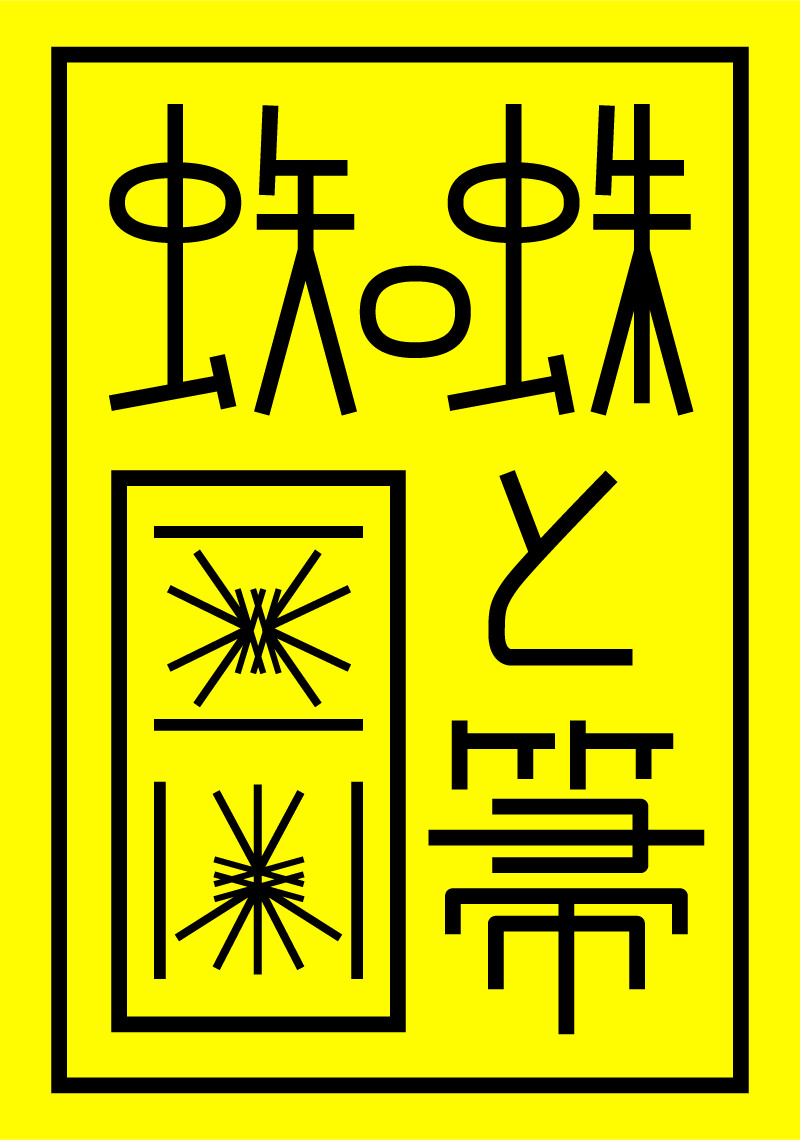

【映画】 トッド・ソロンズ監督『おわらない物語 アビバの場合』について(2013)

長い間おろそかにしていたこのブログ。次書く記事は、映画ではなく美術にしようと思っていたが、結局また映画を書くことにしてしまう。

また、今週はジャ・ジャンクーの映画を二本観たというのに、それについてではなく、トッド・ソロンズ監督の『おわらない物語 アビバの場合』(2004年)について書こうと思う。

『おわらない物語 アビバの場合』の英題は、『Palindromes』である。Palindromeの意味とは「回文」であり、Palindromesその複数形である。Palindromesは、Aviva(アビバ)という12歳の少女の名前が回文であり、そして人種・年齢・性別も異なる8人の役者たちが、Avivaを演じているプロット自体を示しているといえる。物語は、回文的に機能するような循環構造ではなく、おわらない物語でもなく、ひとつの成長物語である。

この映画は、子供をたくさん産みたいと夢見る少女の「幸せな家族」という健全な願望は、行為の遂行があまりにも若すぎるタイミングであったことから中絶などを経験し(つまりその「健全さ」の恣意性を皮肉っている)、いろいろな試練を経た後にもう一度子供を宿す物語だ。

話は笑ってしまうくらい過酷な物語で、トッド・ソロンズお得意のどうしようもない人間のどうしようもない物語でもある。ただ、彼の前作の『ストーリー・テイリング』(2001年)の余白もなにもないようなシニカルさよりも、可愛らしさが際立った映画だった。そこがこの作品を魅力的なものにしていたと思う。アメリカにある典型的なキリスト教や道徳的なものを徹底的反転させてみせるソロンズのシニカルな態度から、笑いや感情の動きを排除してしまうと、批判は痛烈だとしても単純な図式でしかない。だから、僕は『ストーリー・テイリング』を退屈だった。そして、『おわらない物語 アビバの場合』は、『ストーリー・テイリング』よりも安心して観ることができるということだけでなく、ソロンズの試みの細部にまで入っていくことができたのだ。

さて、「人種・年齢・性別すらも異なる8人」とさらりと書いてしまったが、複数の人間が一人の少女を演じるのは、プロットとして小さいものではない。一人の役を複数の役者が演じることは特別にめずらしいわけでもないが、この形式の採用は、この作品に効果的な作用を与えていたし、この類の映画のなかでも成功していると感じられる作品だと思えた。

この成功とは、本作がとても写真的に感じられたことと関係する。それはどういうことか説明していこう。8人の役者は、そのほとんどがハリウッドで役者となりえる風貌の基準から外れた容姿をしている。太っていたり、赤毛だったり、やせすぎだったり、骨張っていたり、だんごっぱなだったりと。にもかかわらず、彼女たちはとても愛らしい。(ちなみに唯一男性でアビバを演じているウィル・デントンは、このなかでは群を抜いて美少女に見える。)

それぞれのパートを演じる役者たちは、物語のなかのアビバの変化と共振しながら、言葉では言い表せないような鈍い意味(プンクトゥム)を表情のなかに有して、観る者の感情を大きく揺さぶる。おそらく、ソロンズはこの役者たちを俳優としてよりも、写真のモデル・被写体として見ていたように思われる。その被写体の魅力は、商業映画では排除されてきたような人間の表情の魅力である。

映画俳優を、役者ではなく被写体としてみると、相貌の語彙の幅というのが写真よりも狭い。 実際写真のほうが映画よりもはるかに多様なタイプの人間の魅力を引き出してきた。写真で被写体を魅力的に撮る技術は、そんなに簡単ではない。さらに鑑賞者とは無関係の人間であり、いわゆる美形な人間ではない被写体を撮りながら、愛おしさ感じさせ、感情が揺さぶるのは難しいが、そういう優れた写真は多くある。現実では立場も人種も環境もまったく接点もない人間や、自分の好みのまったくタイプでもない被写体に、写真のなかでは魅力を感じ、感情を揺さぶられたりするのはなぜだろうか。その原因は、単に人の姿を見ているのではなく、言葉にはなりにくい、言うと陳腐にしかならないような物語が生まれていることにあるだろう。それは自分の卑近な現実を括弧に入れることで見える、同時にこういう人間がいることを現実として受け止められることによる広がりである。これは、物として人体を扱うことで生まれる美しさや、プリントによって引き出される美しさではない。

『おわらない物語 アビバの場合』でも、お世辞にもかわいいとはいえないような役者から、こちらが動揺するほどの魅力を引き出されている。これは写真的だと僕は考えるが、ただ彼女たちの魅力は止まっているなかで見えてくる美しさではなく、運動のなかで際立って見えてくる愛らしさだと思う。少なくともこの映画のなかで最も魅力的な部分を担っているシャロン・ウィルキンズのどうしようもない可愛らしさは、写真では発見できない。その魅力とは、演出とカメラの設計からある程度映画の物語と関係し、同時にある程度は映画の物語とは無関係に現れていると感じる。

この子供を産みたいと願う12歳のアビバが妊娠するまでの単純だが過酷な物語は、登場人物たちの社会的な認識の欠如や不器用さによる過ちの連続であり、アメリカの階級や人種などの社会認識を風刺する笑いを持った典型である。しかし、ここでは妙な抽象性と軽やかさがあるような気がする。この手の物語は、笑いと同情が癒着としてべったりとしたセンチメンタリズムに収束しやすいが、そのような映画とこの映画が一線を画していることは、この抽象性と軽やかさによるものである。

この映画が持っている差別や社会格差などに結びついた笑いと文学性は、排除された者たちや敗者の眼差しである。だが、アビバは社会的な規範から乖離し、過酷な現実を前にしても少しも後悔も反省もせず、自分の思い描く理想=妊娠を探しつづけている(それは最後に改めて知らされる)。つまり、そこには諦念が全くない。この肯定こそが、ソロンズの作家性であり、この作品の素晴らしいところだ。そこはまるで大島弓子の漫画ようですらある。大島弓子作品の映画化はことごとく失敗しているようだが、この映画が大島弓子の原作であったとしら、僕はそのことに納得するかもしれない。