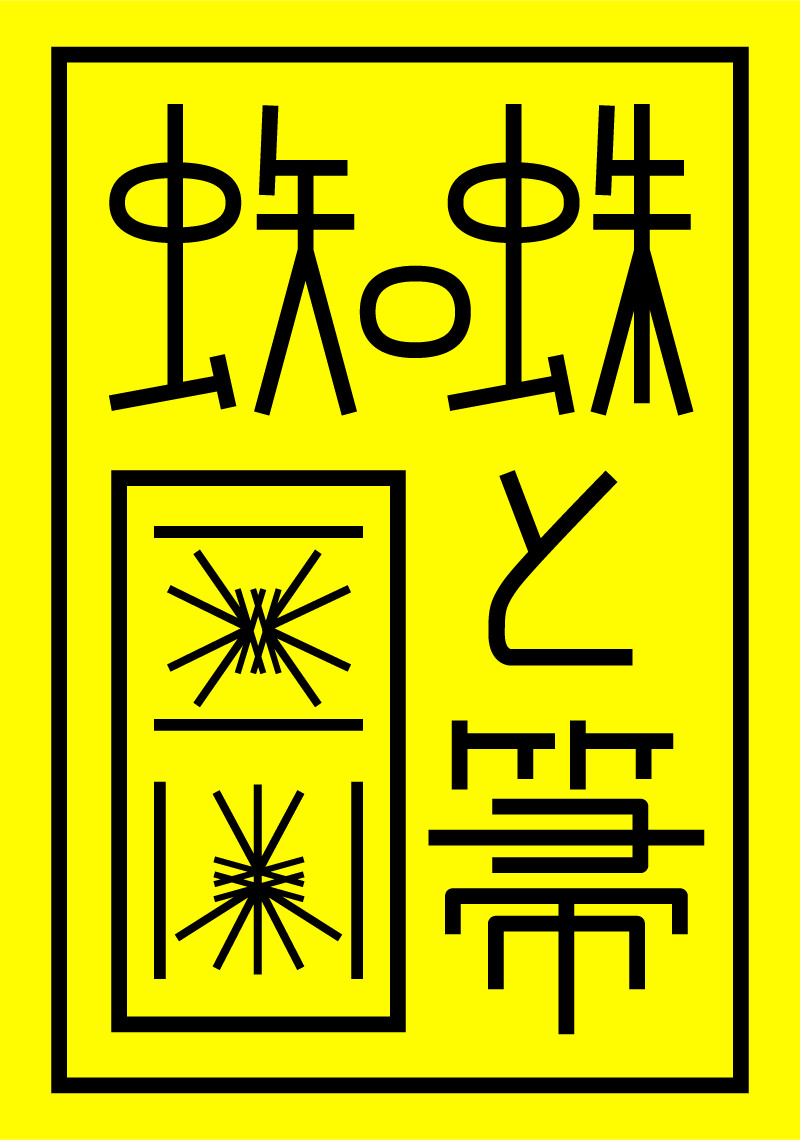

『キャロル』の不徹底さについて

『キャロル』(2015)が、高い評価を得ていたことは日本の映画館で上映される前から認識していた。この映画が高い評価を得ることは十分に納得することができる。映像の美しさとさまざまなレファレンスを引き出すことで、この映画の時代背景の奥行きを生み出していることは、断片的な予告編などの映像やスチール写真からも強く感じていた。確かに、それはその通りの映画だった。ただ、水準が高いにしてもこの作品が不徹底な映画であることは否定できないと感じた。

特にカメラの設計だ。凝っていないわけではない、作り込まれているし、一定の美しさを持っている。けれども、ショットにおいて、外部的な要求によってブレてしまわないための原理がない。その結果、不徹底さが目立ち映画がチグハグなものになっていた。スナップショットを想起させる特徴ある構図もシミュレーションで表層的で技巧的に感じてしまった。そのため、映像において総合的に関心はするが、感動することが決してなかった。

構図が自己目的化して、空いた/詰まった空間が活きていなかったり、カメラが動いてはいけないところでにじり寄ってしまったり、あるショットをこの映画の指針にするならば、入れてはならないはずのショットが平気で撮られてしまっていた。さらに、ここで観客の欲望を外すのであれば、外すべきところが外されず凡庸に取られていたりした。これがどう問題かといえば、映像の持続的なサスペンスと(非常に細かではあるが強度のある)出来事=アクションが機能しなくなるのである。

構図が自己目的化して、空いた/詰まった空間が活きていなかったり、カメラが動いてはいけないところでにじり寄ってしまったり、あるショットをこの映画の指針にするならば、入れてはならないはずのショットが平気で撮られてしまっていた。さらに、ここで観客の欲望を外すのであれば、外すべきところが外されず凡庸に取られていたりした。これがどう問題かといえば、映像の持続的なサスペンスと(非常に細かではあるが強度のある)出来事=アクションが機能しなくなるのである。

この不徹底さの要因として、ケイト・ブランシェットの演技の強度もある。彼女の演技には、他に対する要求がある。だから彼女の演技=要求をのむのであれば、全面的にカメラと編集の調整が必要であった。しかし、ブランシェットの演技が今回の映画の目的だったのだろうか。カメラを信じるのであれば、ブランシェット選ぶべきではなかったかもしれない。確かに彼女の演技は、マーラが演じる役よりもはるかに難しいはずである。その上で、彼女からの要求を受けることのない、閾値をでない演技を要求する必要がある。これら選択が行われていれば、この映画の課題の大部分は解決していたのではないか。ブランシェットの演技を選ぶのであれば、それに従ってこの映画は徹底されたはずである。

ルーニー・マーラは、閾値を超えない演技だった。トッド・ヘインズのコンセプトを明確にするのであれば、それが重要であった。それによって、彼女の髪型、帽子、空間が、俳優の演技によってかき消されることのない意味として存在する余地を持っていた。

ブランシェットは、そんなに扱いが容易な女優ではない。ブランシェットを基準にするなら、マーラは面白みがない。後半のシークエンスで、確かにこれはブランシェットじゃないと演じることができなかったろうと説得される部分も確かにあった。

でも、ブランシェットのそのような演技は他でも観ることはできる。だとするなら、ここはあえてマーラの閾値を超えない演技こそを今回は尊重すべきだったのではないのではないか。ブランシェットによって作り出される映画の高揚を切断し、別の方法をねじり出す必要があったのではないか。そうであるならば、カメラも本気にならざるを得なかったはずである。その意味でこの映画には、カメラと編集に本気が見えなかった。

でも、ブランシェットのそのような演技は他でも観ることはできる。だとするなら、ここはあえてマーラの閾値を超えない演技こそを今回は尊重すべきだったのではないのではないか。ブランシェットによって作り出される映画の高揚を切断し、別の方法をねじり出す必要があったのではないか。そうであるならば、カメラも本気にならざるを得なかったはずである。その意味でこの映画には、カメラと編集に本気が見えなかった。

とはいえ、そのくらい一つ一つの瞬間を吟味したくなる映画で、あえて厳しく書いてみたくなった。