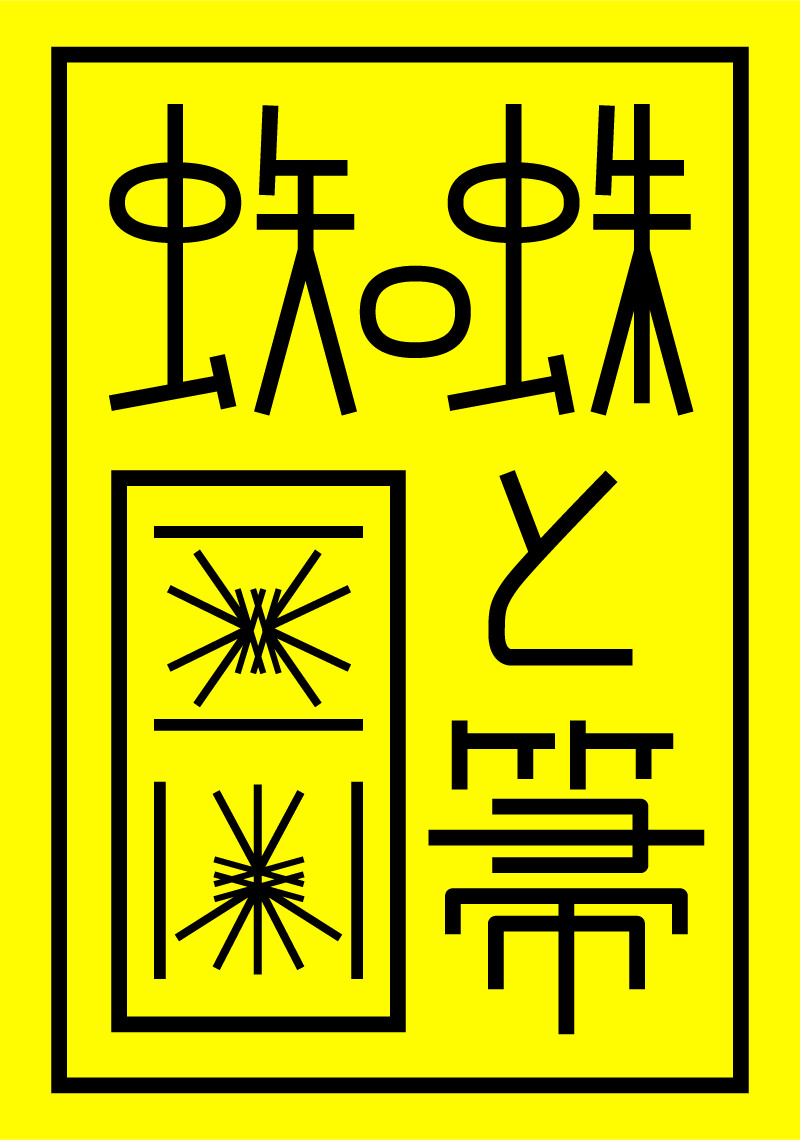

〈わたし〉の腫れぼったい手——「わたしの穴 美術の穴」2019年企画

上から、榎倉康二《湿質》記録写真, B5(1970年)、 高山登《ドラマ地下動物園2》 記録写真, B5(1970年)、藤井博《波動B》記録写真, B5(1970年)

テキスト:勝俣涼

1、 穴の前で

美術作家による自主企画展シリーズ「わたしの穴 美術の穴」の第3回展が、東京都世田谷区に点在する3つのスペースを会場として開催された。企画は、石井友人と高石晃。

本プロジェクトが一貫して参照し、展覧会構成のための資料的リソースとするのが、野外展示「スペース戸塚 ’70」である。企画は、榎倉康二、高山登、藤井博、羽生真。高山の下宿先の空き地をその現場として、1970年に開催。雑草を毟り、ブルドーザーを導入した整地作業を経て、土が露わになった敷地にいくつかの作品が展示された。そのなかには、地面に「穴」を掘ったものが含まれていた。「わたしの穴 美術の穴」が着目するのが、これらの「穴」の作品群である。

この野外展示の作業中、荒れ土に置かれたトランジスタ・ラジオから伝えられた、自衛隊市ヶ谷駐屯地における三島由紀夫の割腹自殺の衝撃については、高山が回顧している通りである(註1)。いまからおよそ半世紀を遡るその年、この事件のみならず、日米安保の自動延長、大阪万博といった出来事が、いわば歴史の象徴的な結節点として記憶されている。

そして2019年、目前のものとなったオリンピックや万博が、こうした節目の反復のように映る、いわく言いがたい実感から、「わたしの穴 美術の穴」は出発している。それは言ってみれば、「足元を見つめ直す」検証作業であるだろう。自主企画展にふさわしく、「穴」が探究される場は、主体すなわち〈わたし〉であり、そのわたし(彼ら)が現に関与している、美術をめぐる諸々の言語である。

2、 死にきれない肉

本展は、3つの展示からなる。「不定領域」(Space23℃)、「下降庭園」(clinic)、「享楽平面」(CAPSULE)。四文字の漢字によって統べられるこれらの名称と呼応するかのように、「不定領域」において呼び出されたのが、四辺からなる矩形の「穴」である。榎倉康二《湿質》、高山登《ドラマ地下動物園2》、藤井博《波動B》。いずれも「スペース戸塚 ’70」での展示作であり、写真資料として掲示された。

榎倉は堀った地面の底にブロックとビニールシートを備え付け、篩にかけた土を戻し水をかけて湿らせた。水分が下層へ吸収されることなく残留し、土は湿ったまま、しばらく残る。高山の穴に横たわる枕木は、この作家が繰り返し用いてきた製材である。枕木には、日本によるアジア侵攻での鉄道敷設、あるいは炭鉱労働の、血と汗と力にまみれた記憶が浸透している。そしてこの材木は、消耗してなお防腐剤によって強制的に生かされている、言ってみれば死ねない身体である。

この、どうしようもなく残された生。それは榎倉の「湿り」が醸成する、皮膚に染みたぬるい体液のようなニュアンス、またあるいは、藤井が取り組んだ生肉を用いた一群の作品が充満させる匂い、照り返る粘りに通じるものだ。執拗に残り、時間を、空間を干渉し、ゆるゆると染み出すもの。ギャラリーの玄関と外を跨ぐように打ち付けられた鉛板(藤井《置・域》)は、まさしくそのような形象であるだろう。

3、 永久凍土の眼差し

水分の浸食を受けながら崩れ、やがて潰れるだろう「穴」の写真が、高石の展示である「下降庭園」の壁一面に貼り出されている。L字型のその穴は、両端が階段状に造形されている。こうした階段のモチーフは、高石がこれまで反復的に描いてきたものである。

隣接する壁面にはやはり一面に写真が貼られ、高台の平面に掘られた同様のL字型の穴が写されている。こうして写真によって占められた2つの壁面もまたL字をなしていることで、L字の自己反復といった様相が示されるのだが、たしかにここには、一人の自己だけが取り残されたような状況がある。しかも、ある種の混濁状態にある意識として。

というのも、2枚の写真からは、それぞれの穴と比較する周囲の対象が排除されているために、それらの実際の大きさを見定めることができない。主体が世界の中である「距離」を獲得し、自己を他者から区別していく手順にもたとえられるような、比較検証による反省が働く余地が存在しないのである。

実際には、一方は開けた敷地に掘り込まれた、人体のスケールに比較して大きな穴であり、他方はこの展示スペースの狭い軒先を深く掘り、その底に造形した台地を削った小さい穴である。そしてそのL字は、上から覗き込むとよくわかるのだが、端正なL字ではない。1本の腕には遠近法で作図されたようなパースがかかっていて、端に向かって窄まっていく形状に掘られているのだ。

それと類比あるいは対比し、また呼びかけるもののない深い穴の底に、シンボリックな〈視線〉が孤独に凝結している。〈視線〉は階段状の構造を有し、遺跡の光景を示す。しかしそれは、光景すなわち「眺められた」ものとしての要件を満たさないような存在である。奇妙に外在化された〈視線〉の姿は、他の〈視線〉が消失した後にもそれだけが永久凍土に保たれてしまった、精神の遺骸そのものである。この「穴」にはどこか、行き場のない、しかしそのためにかえって時間を超え、死にきれなかった残滓のような実質がある。

4、〈わたし〉の解体場

高石の展示スペースから歩いてほどなく、石井作品の展示「享楽平面」の会場であるギャラリーに着く。カフェに隣接するスペースは、無駄のないミニマルなスタイルで、(高石の物質的抵抗を露わにした展示空間とは逆に)清潔な白い壁を備えている。しかしそこで繰り広げられるのは、身体の救いようのない寸断なのだった。〈わたし〉はその官能的な苦痛の瞬間において、虹色の飛沫を撒き散らし、ついに解体されることとなる。

石が、〈わたし〉を打つ。ジャック・ラカンによって理論化された「鏡像段階」を通過した末に獲得されるのが、主体の統合された意識である。自己と乳房を区別できず、ひと続きの満足そのものとして感覚する乳児は、やがてその原初的な母子結合の享楽という最大限の興奮を禁じられ、母から分離される。この父なる去勢によって、幼子は〈わたし〉という一個の限定づけられた輪郭を獲得する。距離を隔て、鏡の中に認められた身体の輪郭、閉じられた全体である。それならば、石によって砕かれた鏡とは、全体像としてのまとまりを失調させた〈わたし〉の姿であるだろう。痛々しくも、加速するリビドー。

このイメージこそ、本展における石井のライトモチーフにほかならない。石で打ち割られた、ディスプレイ、あるいはスキャナー上の鏡から漏れ出すのは、鮮やかに発光する素子の滴であり、原理的なスペクトルに分解された光である。床に置かれた鏡に捉えられた観者の身体の断片は、ビデオカメラによって中継され、失調したディスプレイへと転送される。

キャンバスに描かれたのは、割れた鏡とその上に残された石、というストレートな主題である。虚ろな眼が捉え損ねたように、その像の輪郭はブレを強いられ、周囲に自らの複製を送り出している。実体を失った、幽霊のような影だ。

5、腫れた手

ところで、たったいま言及した石井の絵画作品《Subimage(石と鏡2)》は、石と分割された板状の人工材、というモチーフ構成において、「もの派」のある種範例的なイメージを呼び覚ますものである。また、高石の物体化された遠近法は、「トリックス・アンド・ヴィジョン」展(1968年)への出品作のいくつかを彷彿とさせる。そしてそもそも、「わたしの穴 美術の穴」は一貫して、「スペース戸塚 ’70」という先行する展覧会を参照してきたのだった。こう言ってよければ、本展の背後には、意識的にせよ無意識的にせよ、「もの派」周辺という限定的な表現史が浮かび上がっている。

しかし、ここで留意しておきたいのだが、本展の意図は、1970年前後という時代の感性と論理を「神話化」することにはない。なぜなら、冒頭で述べたように、それらはまだ「死にきれていない」からである。むしろ、あの感情の総動員が、目前のものとして反復されるという奇妙な現実感こそが、本展を動機づけていたのではなかったか。2019年、わたしたちの手は、うなされるように、腫れて熱をもっている。

したがって、本展の所作とは、「もの派」をはじめとする過去の実例を「縫合」し、神話化することでもなければ、「ゾンビ」的に延命=再生産することでもない。本展が物語る「死にきらなさ」は、そうしたこととは異質な回帰性である。企図された延命というよりも、あの戸塚の「穴」に残されていた、執拗な湿りに近い必然性であり、腫れた皮膚に触れる湿布の微熱である。

「穴」は縫合されないが、それは確実な生を保証する空気口ではない。息も絶え絶えに生きる枕木のような姿で、まだ死にきらない〈なにか〉の眼の、黒々と潰れた空虚が、わたしたちに呼びかけている。わたしたちはすっかり腫れぼったくなってしまった手を携えて、2020年を迎える。

(註1)高山登「スペース戸塚 ’70の周辺」『榎倉康二展』、東京都現代美術館、2005年、12頁。

「不定領域」榎倉康二・高山登・藤井博

左から榎倉康二《無題》アクリル・皮・綿布, 73x53cm(1995年)、藤井博《置域》鉛板, 200x100cm(1973年)

高山登《遊殺ーのっぺらぼう》枕木, 各250cm(2019年)

「享楽平面」石井友人

左から《Subimage(石と鏡2)》油彩・キャンバス, 130x194cm(2019年)、《享楽平面A》タイプCプリント, 170c120cm( 2019年)、《享楽平面B》モニター・ビデオカメラ・鏡, サイズ可変(2019年)

《享楽平面A》タイプCプリント, 170x120cm( 2019年)

《享楽平面B》モニター・ビデオカメラ・鏡, サイズ可変(2019年)

「下降庭園」高石晃

《Little Bend》穴・地面, 120x120x175cm(2019年)

《Little Bend》インクジェットプリント, 212.3x319cm(2019年)

左から《Steps》アクリル・キャンバス, 162x130cm(2019年)《Bend》インクジェットプリント, 229x344cm(2019年)《Little Bend》インクジェットプリント, 212.3x319cm(2019年)、《Corner》アクリル・キャンバス, 53×45.5cm(2019年)写真:Benjamin Hosking

〈執筆者プロフィール〉

勝俣涼(かつまた・りょう)

1990年生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程芸術文化政策コース修了。美術批評。主な論文に、「未来の喪失に抗って――ダン・グレアムとユートピア」(2014年、『美術手帖』第15回芸術評論募集佳作)、「ジョン・バルデッサリの修辞学」(『引込線2015』、2015年)など。主な展評に、『美術手帖』での月評連載(2015年4月号〜2016年3月号)など。