一元化を疑う:技術と道具の多元性

技術と道具の選択に自覚的であること

技術と道具の選択と、それを使用することから生まれるフィードバックに意識的になることが重要である。それはアナログ/デジタル、手作業/機械化、人間/AIといった二項対立に回収されない。また、グリーンバーグ的フォーマリズムのように、形式の純化から演繹的に形態を導く態度でもない。より動的な使用過程と、その習慣化がもたらすフィードバックや生成的変化に意識を向けることである。ゆえに、技術や道具の選択について、実験の意識を持つことを推奨するものだ。

主体の変化と道具の「法」

ここで問われるのは主体の変化であり、道具に内在する「法」も固定的ではない。これは映像やデジタル技術が普及したポスト・メディウム以後であり、さらにはアップデートやアルゴリズム変更が前提になった以後の時代において、技術と道具が生み出す固有の経験と学習を考えることである。目的は生産性や効率化ではなく、行為する主体としての人間が、技術と道具の選択からいかに学習と自律を引き出せるかを継続して考えることにある。したがって、この自覚は作品制作やアーティストに限られず、すべての人に求められる。

方法的多元性と分散化

また、この技術的関心は方法的多元性と結びついている。ゆえに、スマートフォンやタブレットにすべてを統合する一元化を前提にしない。むしろ、技術と道具の物理的な分散化・複数化を前提にしている。機械化や自動車の発展などによって生まれた運動不足に加えて、思考の不足、あるいは思考する形態の不健康な偏りによって失われる人間の能力に目を向けることである。マーシャル・マクルーハンに学び、わたしたちの凝り固まった思考を複数化された技術と道具によって正しくマッサージする必要がある。私たちは、デザインされたアディクション経済によって、不毛さと飽きを自覚しつつも、一つの場所に時間を費やしています。これを切り離すためには、道具やアプリを一つの場所から分散させることが有効だ。

さらに、テック企業によりデジタルなイノベーションが完全に産業化され、かつテクノロジーが人間を圧倒する時代にあって、ここで述べる態度は自律的主体を維持するための抵抗の手段でもある。

「自律」は依存先の多元化である

熊谷晋一郎は、障害者の「自立」を考える上で以下のように説明している。

「自立」とは、依存しなくなることだと思われがちです。でも、そうではありません。「依存先を増やしていくこと」こそが、自立なのです。

この指摘を技術環境に引き寄せれば、複数の依存先(道具・サービス・共同体)を増やすことが、私たちの自律を支える。デジタルや非物質的なものも含め、個人がカスタマイズできる技術と道具をどれだけ収集し、習得できるかという意識は、生活や習慣の意識化につながり、あらゆる領域で重要だ。

生産性よりも、姿勢・態度が形成される

ここでは生産性よりも、姿勢・態度が形成される。生きること、学ぶこと、心地よさ、美学。何を選ぶか、何を身につけるか――当たり前のことのようでいて、本質的である。

手書き文化の習慣化と文房具の選択

美大では自明だが、手書き・手描き文化を、ささやかな抵抗の方法として推奨したい。学校を出た後に、自分で文房具を選ぶことは小さくても意義のある効果を生むはずである。複数の大きさのノートを使い分けることは実践として効果的である。それは思考も身体や物質的な空間に影響を受けて行われていることを意味している。最近私は、よくB5ではなくA4サイズの無地ノートにメモをとっている。理由はわからないが身体がそれを欲しているのだ。考えたいプロジェクトのスケールや密度に合わせて、適切なサイズを選んでいくのは良い方法である。

なお、筆者にとっては「脱ボールペン」も重要だった。学校や会社で形作られた筆記の制度や道具をカスタマイズすることは、働き方の姿勢にも変化を与えるはずである。

民主主義を守るための多元性

もし私たちが、AIによって考えること、選択すること、確かめることをすべて明け渡してしまうと、このテクノロジーによって「利便性のための導入 → 利用の必須化 → 規約による支配 → 制度的固定化」という流れが加速する。これは民主主義の終わりを意味する。ゆえに、技術と道具の多元性の確立は必要だ。これはAIやデバイスを駆使することと矛盾しない。冒頭に述べたように、技術と道具の経験に対して鋭敏になることは、デジタルとアナログを二項対立的に捉えるのではなく、複数性を意識化することに他ならないからだ。経済格差の固定化への抵抗であり、同時に経験と学習の多様性をひらくことにもつながる。

註

1)熊谷晋一郎 “自立とは「依存先を増やすこと」”. 全国大学生活協同組合連合会. https://www.univcoop.or.jp/parents/kyosai/parents_guide01.html,(参照2025-08-11).

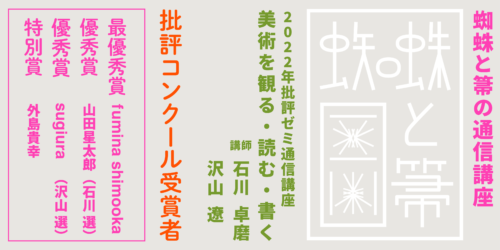

石川卓磨

いしかわ・たくま 1979年千葉県生まれ。美術家、美術批評。芸術・文化の批評、教育、製作などを行う研究組織「蜘蛛と箒」主宰。