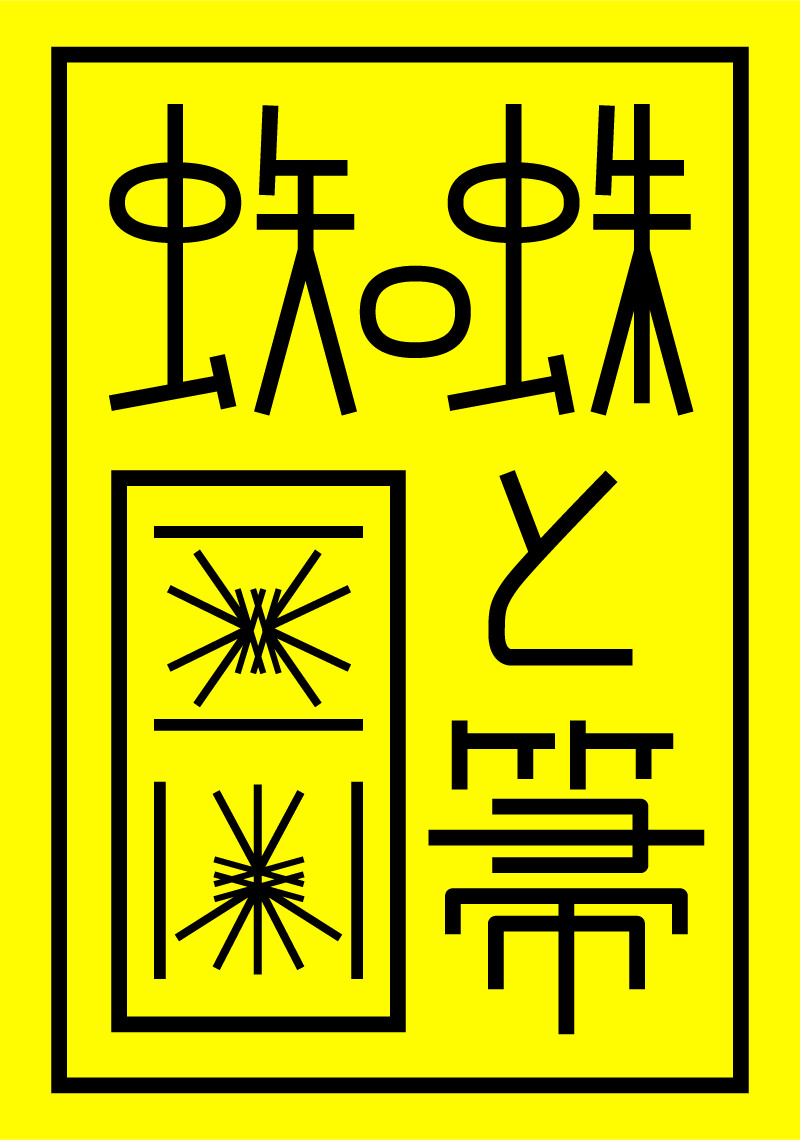

「写真という逃走経路(6)」(2009)

アナ・メンディエタ(Ana Mendieta)の《Untitled (Glass on Body Imprints – Face)》は、非常に衝撃力のある作品です。それは暴力的で痛々しくもあるし滑稽でもある。ふざけてもみえるし、シリアスにも見える。不快にも見えるし、痛快にも見えます。

透明のガラスなどに身体を押し付けたり顔を無理矢理に変形させることは、それだけでも強度を持った行為です。その強度がこの作品のなかに含まれていますが、それとは別の問題がここではその強度と拮抗しているような気がします。

いくらガラスに顔を強く押し付ける行為が強烈であってもこの作品が、必ずしも一つの行為に還元できるものではないように感じます。これはメディアの問題とも関係しているとも言えるのではないか。例えば、彼女がやろうとしたことは、おそらく映像作品では不可能なことだったのではないかと考えています。

例えば、ピピロッティ・リスト(Pipilotti Rist)の《BE NICE TO ME, FLATTEN》は、《Untitled (Glass on Body Imprints – Face)》 を明らかに下敷きにした作品です。これによって、メンディエタの撮影のプロセスが少しわかるかもしれません。ただこれを観ていると、メンディエタがこの作品でやろうとしたことは映像では見えてこなかったということが証明されています。(ここではメンディエタの作品について考えたいので、ピピロッティの作品に含まれる化粧と編集的なテクニックの問題ははずして考えます。)

もし、メンディエタが映像で《Untitled (Glass on Body Imprints – Face)》 を見せたとしたら、暴力に関係する映像というメディウムの自己言及的な批判意識を、フェニミズム的な問題として一元的に捉え集約してしまったはずです。

ピピロッティの映像を観ていると顔の歪みがガラスに押し付けられることによる変形しているようにしか見えません。それは滑稽で痛ましくもありますがそれ以外の何かにはなっていません。ですからこの映像で発生していることを一つの行為として還元できます。そのため、それがアイディンティティやセクシャリティの問題としてわかりやすくレプリゼントされているように見えます。

メンディエタの写真に定着している顔の変形がピピロッティの映像に似ている瞬間が見えてきたとしても、その見え方は明らかに異なります。なぜならメンディエタの顔が変形した相貌は、それぞれが別々のモチーフもしくを想起させるからです。メンディエタの写真の1枚1枚には、それぞれが単に即物的にみえるのではない別の感覚を持ちます。(これは制作の中に発見されたものなのか、写真にでき上がった状態で発見されたものなのかここでは問題にはしません。)

まず前提を問うことにしましょう。これらの写真が、なぜ1枚の写真作品として提出されず、これほどのヴァリエーションが必要だったのでしょうか。このヴァリエーションには意味があったはずです。この作品は、単に顔をガラスに押し当てる暴力的な行為や、変形の運動を見るだけではなく、その変形によって見えてくる複数の種類の暴力を戯画することにあったのではないか。あるいは憑依ないし変身を主題にしていたのではないか。そこに生まれてくる批評性やユーモアがこの作品の可能性であると僕は考えています。

写真によって変化の瞬間が、一連の持続的な時間から切断されることにより、それぞれの写真が異なる印象を持たせていると感じます。この写真は正面性ということもあり、運動性よりも静止感が強い。かつ、それぞれが即物的な顔の変形だけでなく何かしらの連想が生まれ、一つひとつの写真が個別的な主題を持っているように感じます。メンディエタは身体を物のように扱っていながらも、写真で見えてくる問題は必ずし即物的ではありません。メンディエッタの顔は、ドナルド・ダックを思い出させたり、豚のようにみえたり、まるで殴れた瞬間のようなものもある。他の写真では、爆撃や怪我、もしくは奇形などによって生じる人体の変形を想起させるものもあります。ベトナム戦争の問題を考えれば、これは痛烈な風刺として考えることもできるかもしれません。

ジャンバッティスタ・デッラ・ポルタ《De humana physiognomia》